André Roumieux, Une vie d'infirmier en psychiatrie (1951-1986)

L’ECRIT

Service des soins infirmiers du Département universitaire de psychiatrie adulte (DUPA) - 1008 Prilly -Lausanne

Numéro 9 MAI 1998 ANDRE ROUMIEUX * « Une vie d’infirmier en psychiatrie (1951-1986) »

______________________________________________________________________________

PREAMBULE

André Roumieux a séjourné deux jours à Lausanne. Le premier jour (le 24 mars 1998), à l’invitation du Dr Gasser, il est intervenu à l’Institut Romand d’histoire de la Médecine, pour parler de son dernier livre: « Artaud et !’asile », paru en 1996. Il a documenté la polémique, toujours ouverte, sur l’utilité, à l’époque, des électrochocs, pour sortir Antonin Artaud de sa symptomatologie psychotique, l’éclairant d’une information détaillée sur la personnalité du Dr Ferdière, responsable de cette prescription. Il a introduit le débat sur les conditions de possibilité de la création littéraire chez des patients psychotiques. Cela a permis un échange fructueux avec une assistance avertie. Le second jour (le 25 mars 1998), dans le cadre d’une ouverture des Soins Infirmiers à l’histoire des infirmiers en psychiatrie, déjà entamée sur le site de Cery par deux causeries de Geneviève Heller: « Le passé dans le présent des soins infirmiers » et de Claude Cantini: « souvenirs d’un ancien infirmier à Cery (1954-1989) », nous avons eu le grand plaisir de l’accueillir pour nous parler d’« une vie d’infirmier en psychiatrie », devant un auditoire nourri et attentif. C’est son intervention revue et corrigée par lui-même que nous publions aujourd’hui.

RESUME

Il nous a retracé l’évolution de la profession d’infirmier en psychiatrie pendant les 35 années de sa carrière à Ville-Evrard. Evolutions portées aussi bien par des personnages, le Dr Sivadon par exemple, que par les événements politiques de la scène française, Mai 68 et ses conséquences. Les maîtres-mots sont: ouverture des portes vers la cité, respect de la dignité humaine et liberté des malades. Mais aussi, silence, parole, et écriture des infirmiers, et particulièrement la sienne.

« Une vie d’infirmier en psychiatrie, 1951-1986 »

Introduction

Depuis la publication de mon premier livre, on m’a invité à venir parler de ma pratique d’infirmier en psychiatrie; à force c’est un peu lassant de jouer les anciens combattants. On vient dire voilà ce qui nous est arrivé, ce qu’on a fait. Ce qui m’a intéressé dans l’annonce qui m’a été soumise pour cette réunion, c’est: « une vie d’infirmier psychiatrique », ça change un petit peu.

La pratique infirmière n’est pas une partie à part du reste de la vie, c’est la vie dans la vie: tout simplement la vie de tous les jours en y incluant ce qui m’est arrivé avant mon admission à l’école d’infirmiers et ce qui se passe depuis mon départ à la retraite il y a 10 ans. Car je dois dire que tout a commencé bien avant ce qui allait être mon histoire professionnelle. Je suis de la génération d’après-guerre, Tout jeune, j’ai entendu les récits terribles des déportés de Buchenwald et d’ailleurs; et puis, pas loin de chez moi il y avait une Maison de Santé, celle de Leyme et quand le vent soufflait dans une certaine direction on entendait les malades crier, alors ma grand-mère me disait: « Ce sont les malades, le temps va changer »; et je me souviens d’une fois, mon grand-père habitait ce village, et je revenais de le voir, j’étais passé à coté du mur d’enceinte de cette Maison de Santé, je m’étais hissé sur la pointe des pieds et à travers une lucarne avec des barreaux, j’avais vu un homme jeune, nu sur de la paille et j’ai dû faire du bruit car il a levé son regard vers moi: ça a été mon premier regard échangé avec quelqu’un d’enfermé en cellule.

Alors de quoi est faite, grosso-modo, la vie d’un infirmier en psychiatrie de ma génération? Du dépaysement total (je me suis retrouvé dans cet hôpital de la région parisienne venant de mon village du Lot) ; de peurs, d’angoisses, de vie privée, familiale, 3 enfants à s’occuper; une épouse infirmière, chacun travaillant dans une équipe différente. C’est fait aussi d’inquiétudes, d’interrogations et en même temps du désir de participer à un changement des conditions de travail. J’ai postulé comme infirmier grâce à une infirmière qui était venue en vacances chez moi et qui m’a demandé ce que je faisais là; car je dois dire que j’avais quitté, en milieu d’année, le collège de St Céré, je ne pouvais plus supporter les murs, le régime d’internat, et le règlement. J’ai quitté ce collège pour d’autres murs et quels murs !

Mes débuts

De l’esprit de réforme de l’après-guerre, trois réalisations vont jouer un rôle important dans mon travail et dans l’histoire de la psychiatrie.

- En 1948, à Ville Evrard a été crée, par le Dr Sivadon, le CTRS (Centre de traitement et de réadaptation sociale), dans le service même où avait été interné Artaud de 1939 à 1943.

- La même année il y a la création de l’école à Maison-Blanche qui est séparé de Ville-Evrard par la RN 34.

- Enfin l’accession des infirmiers psychiatriques aux stages des CEMEA (Centre d’entraînement aux méthodes d’éducation active) et en 1954, création de notre premier journal professionnel: «Vie sociale et traitement »(VST).

En 1951 donc, j’ai postulé pour cette école supérieure d’infirmiers et d’infirmières psychiatriques, appelée « Ecole des bleus » et aujourd’hui « Théodore Simon ». Elle se voulait être une école modèle dont la formation durait 2 ans. Nous étions sous le régime de l’internat, les filles logeaient à Maison Blanche, les garçons à Ville-Evrard. Le niveau d’entrée était le BEPC.

L’enseignement était très riche, on faisait des stages, bien sûr à Ville-Evrard et aussi dans la région parisienne; à St Anne en Chirurgie et neurochirurgie, à Villejuif dans un service de haute sécurité, le service H. Colin, etc. Les cours qui nous étaient donnés l’après-midi, entre autres par les Docteurs Daumézon et Théodore Simon, étaient très étoffés. Cet enseignement nous était donné sous la devise, placardée au mur, d’un aliéniste, Frantz Adam: « Soigne et traite chaque malade comme si il était ton père, ton frère ou ton fils ».

En dehors des cours nous avions de grandes discussions entre nous et je rappelais hier que j’ai découvert Artaud à ce moment là en lisant « les lettres de Rodez ». Une autre lecture qui m’a aussi beaucoup marqué a été celle du N° d’« Esprit » de 1952: « Misère de la psychiatrie ». On dit souvent que j’ai été le premier infirmier à écrire, je rectifie car dans ce N° d’Esprit il y avait le témoignage d’un infirmier de St Alban, témoignage particulièrement intéressant, d’une grande sensibilité.

A cette école on touchait 15f par mois d’indemnités et au bout de deux ans on avait le « certificat supérieur de spécialisation » qui était en fait, le diplôme infirmier. Il y avait à cette époque deux types de formation dans la région parisienne:

- La formation de l’école des Bleus, la mienne.

- La formation départementale, les élèves rentraient directement dans les services, étaient intégrés dans une équipe, travaillaient et suivaient les cours l’après-midi; ils accédaient à un diplôme comme le nôtre, mais le nôtre avait un titre ronflant.

Beaucoup parmi nous croyaient que nous étions une élite, des gens qui allions occuper un poste particulier dans la pratique et pourtant dans les faits, nous étions comme les autres. Ce sentiment de jeune cadre a fait du tort à l’avenir de cette école. Je me souviens d’un collègue qui faisait des injections et qui donnaient ses seringues à laver à ses collègues départementaux, c’était mal vécu évidemment.

Une fois mon diplôme en poche je me suis retrouvé à Ville Evrard au CTRS. Sur 6 pavillons, (on ne parlait plus de quartier sauf les anciens), 3 étaient déjà ouverts; quant aux trois autres il y avait le terrible pavillon des « agités », celui des «chroniques » et le dernier des « épileptiques et chroniques ».

Le pavillon des agités était encore avec sa violence, l’agressivité d’un coté comme de l’autre. Par exemple la première consigne qu’on nous donnait c’était de nous tenir le plus possible le dos au mur pour ne pas être agressé par surprise, ce qui nous mettait en confiance !

Comme jeune infirmier ce qui me touchait le plus c’était ce qui se passait dans ces pavillons plutôt que ce qui se faisait de nouveau; les anciens me l’ont reproché qui soulignaient eux ce qui changeait. Mais voir un malade attaché, voir des malades dans des baignoires de force pendant des heures et des heures, voir un malade en cellule me touchait profondément, ainsi d’ailleurs que le pavillon des chroniques.

Ouvertures de l’asile

Ceci étant, dans ce service avaient lieu des transformations historiques, progressivement, le Dr Sivadon ouvrait les portes des pavillons, faisait démolir les murs d’enceinte, développait l’ergothérapie. dont le principe de base était la thérapeutique occupationnelle; une gamme d’activités était crée qui allait de la poterie, du raphia, de la vannerie, de la menuiserie, de la peinture sur soie à l’imprimerie.

De cette dernière sortait un journal rédigé et composé totalement par les malades: « Le Tremplin ».

Et puis il y avait aussi une autre activité particulièrement audacieuse: la terrasse. Aux malades les plus agressifs on donnait une pelle et une pioche et on leur faisait démolir les murs d’enceinte; toutes les semaines il y avait une réunion avec le moniteur, les malades et le médecin.

Sivadon partait du principe suivant: investissement de l’agressivité dans des travaux de transformation et d’aménagement du cadre de vie, ainsi on donnait à des malades difficiles une pelle, une pioche et une brouette et ils démolissaient les vieux murs d’enceinte, ils comblaient les sauts-de-loup; changeant le cadre de vie asilaire. Toutes ces activités mobilisaient une quinzaine de moniteurs avec un responsable-chef. Cela introduisait des rapports nouveaux entre les infirmiers-moniteurs, les malades et les médecins.

Autre réalisation tout à fait nouvelle: dans chaque pavillon les malades élisaient, parmi eux un malade responsable qui était leur porte-parole. Celui-ci élisait, à son tour, un responsable pour l’ensemble du service; c’était, le délégué général.

Ces délégués de malades se réunissaient toutes les semaines. Inutile de vous dire que cette notion de malades responsables nous intéressait beaucoup et posait d’énormes problèmes aux infirmiers les plus anciens, les plus chroniques qui fonctionnaient dans un système de méfiance continuelle et de réflexes de peur. Pour eux le délégué du pavillon était un peu l’émissaire du médecin sur le terrain, pour voir ce qui se passait et le répercuter vers le pouvoir médical.

Je trouvais cette sorte de démocratie très importante parce que pour la première fois nous avions devant nous une personne qui n’était pas seulement malade mais aussi responsable sur le lieu de soins.

Je dois dire que tout malade qui arrivait au CTRS recevait un livret d’accueil portant le nom des médecins, des surveillants du service, leur situation administrative (les trois types de placement: libre, volontaire, office), le fonctionnement du service et les traitements.

Evolution pharmacologique et pratique infirmière

Alors qu’avaient lieu ces différentes activités, une autre partie de notre pratique reposait sur les traitements purement médicaux, médicopsychiatriques, avec des techniques particulières, le cardiazol, j’y ai quelque peu participé. J’ai plus de souvenirs des électrochocs et des cures de désintoxication (injection de strychnine, cure d’Esperal) avec ses spectaculaires cures de dégoût.

Avec l’insulinothérapie on a eu l’impression d’exercer une responsabilité médicale importante, on faisait une injection d’insuline au patient en début de matinée après lui avoir pris To , TA et pulsations et au bout d’un certain temps il rentrait dans le coma, où on le laissait 10 à 20 minutes, puis on lui administrait du sucre et il revenait à la vie. Si ça ne se passait pas très bien, le lendemain on prenait la décision soit d’augmenter soit de diminuer la dose d’insuline et pour nous c’était très important, valorisant.

Pour la première fois, on exerçait une responsabilité non vis à vis des règlements et du coté pénal (évasion, suicide, etc.) mais vis à vis du travail quotidien.

Jamais comme alors notre pratique s’est rapprochée de nos confrères et consœurs de l’AP (Assistance Publique); jamais autant qu’à ce moment là on a parlé de parité de notre diplôme avec le diplôme d’état des infirmières somaticiennes.

Autre événement très important: l’arrivée des médicaments psychotropes dans notre pratique, avec leur action efficace sur la souffrance et on s’est vite aperçu que chaque fois que l’on distribuait un médicament à un patient agité on transformait l’ambiance du pavillon. Soigner une personne décompensée c’était aussi changer l’ambiance du pavillon parfois, non sans poser quelques interrogations aux soignants.

Je me souviens d’un malade qui gesticulait, qui criait; on l’a mis sous neuroleptiques et un matin le surveillant l’a trouvé tranquillement assis sur une chaise; il est allé voir l’infirmière en lui demandant d’aller voir ce patient car lui a-t-il dit: « Il ne faudrait pas qu’il soit malade ? ».

Le problème auquel se heurtaient ces activités et techniques nouvelles c’était celui de la chronicité, celle des malades internés depuis pas mal de temps mais aussi celle du personnel; il y avait des gardiens infirmiers qui fonctionnaient de façon très chronique. Je me souviens de la fois où l’on m’avait demandé d’aller ouvrir une activité de sacs en papier pour protéger les fleurs des arbres fruitiers.

Pour cette activité j’avais une paire de ciseaux, seulement une. On m’avait prévenu, « dans ce pavillon les malades sont extrêmement difficiles! », j’étais un peu retenu mais j’y suis allé et mes difficultés n’ont pas été du coté des malades mais du coté des infirmiers; je venais troubler leur mode de fonctionnement chronique, ce qu’ils supportèrent mal.

Un jour la paire de ciseaux a disparu et j’ai passé une nuit très inconfortable; je voyais les pires catastrophes arrivées dans le pavillon; j’ai pris mon service dans un état second le lendemain matin, je suis allé directement lire le rapport, rien. Et puis un malade est venu me voir pour me dire qu’il avait pris les ciseaux la veille parce qu’un infirmier tournait autour et qu’il avait eu peur qu’il ne les prenne et qu’on ne puisse plus faire des sacs en papier.

La distribution des médicaments a été très importante même s’il y a eu des applications un peu folles puisque dans les pavillons d’agités on en a usé, et parfois, il faut le dire, abusé, alors que dans les pavillons de travailleurs les médicaments étaient distribués à la goutte près, méticuleusement; on savait que ça pouvait avoir une incidence sur la capacité de travail.

Témoigner?

Malgré ce qui se passait de nouveau, persistait le silence des infirmiers. C’était pourtant une place privilégiée de « vivre avec» les malades 8h par jour. J’ai connu quantité d’infirmiers qui avaient plein de choses à dire et qui ne l’ont jamais fait; ils parlaient avec les malades, s’entretenaient avec eux, recevaient des confidences, mais la parole de l’infirmier n’était pas considérée, et l’infirmier ne parlait pas.

Un infirmier m’avait dit qu’on avait essayé de le faire parler mais que même au forceps le médecin n’y était pas arrivé; c’était très difficile, peur du pouvoir médical, peur de tout; coincés entre le permis et le pas permis; être « comme ça » devant le médecin et une fois qu’il était parti avoir une attitude différente; mais toujours enfermés dans des règles de prudence et de silence.

A cette époque on recevait des « cirques », des gens qui venaient de très loin (Amérique du sud, etc.), parfois on montait les patients les plus embêtants au dortoir du premier étage. Parmi ces visites nous avions reçu H. Bazin au moment où il préparait son fameux livre: « La fin des asiles ».

De mon côté j’avais écrit, pris des notes sur mon travail et je pensais les publier, j’en avais parlé à quelques collègues qui m’en avaient dissuadé: « Fais gaffe à ce qui va s’ensuivre, aux conséquences » et je n’avais pas donné suite à ce travail.

Il se trouve que j’ai eu un accident de la circulation assez grave (immobilisé pendant 6 mois, un an d’arrêt de travail); pendant ce temps j’ai beaucoup réfléchi à mon travail et à l’écriture.

J’avais demandé à des collègues de constituer un groupe. Nous aurions écrit l’histoire de l’infirmier-psy, ils m’avaient conseillé de l’écrire moi-même.

J’avais pris des notes, j’en avais fait un tout que j’avais montré à un écrivain, P .Gascar, que j’avais connu lors d’une manifestation que nous avions organisé à Ville Evrard en 1962. Pierre Gascar avait été catégorique: je devais le publier.

Mais avant de parler de cette publication, je voudrais dire quelques mots de cette manifestation culturelle en 1962. Nous étions quelques jeunes préoccupés par la culture à l’hôpital psychiatrique et en particulier au niveau des infirmiers et l’on avait organisé une exposition qui devait lancer un centre culturel pour Ville Evrard et Maison Blanche. Une partie de l’exposition était consacrée à l’historique de l’inf-psy; j’avais trouvé des documents formidables, j’étais allé voir Frantz Adam; j’avais récupéré des manuscrits de Falret, ses cours aux infirmiers et l’écritoire dont il se servait pour ses visites quotidiennes.

Une autre partie portait sur les loisirs (montagne, mer, voyages à l’étranger et lectures). Cocteau, Kessel nous avaient envoyé des livres et des documents et nous avions obtenu de la majorité des théâtres parisiens une réduction de 50%. L’exposition avait bien marché, pour la première fois les gens de l’extérieur rentraient à l’hôpital pour voir une expo sur l’histoire des inf-psy. Mais le centre culturel n’a pas, ou du moins très peu fonctionné, le personnel n’était pas prêt à collaborer à une telle tentative, que je trouvais si importante.

Peut-être certains d’entre vous ont vu: « Histoires autour de la folie », tourné à Ville Evrard, nous y avons beaucoup participé et je tenais à évoquer cette manifestation culturelle. L’image des infirmiers était telle qu’il me paraissait important de souligner que c’était des infirmiers qui étaient à l’origine de cette expo; malheureusement le réalisateur du film m’a fait comprendre de façon très claire que cet aspect là n’intéressait pas les gens. Ce qui les intéressait c’était le coté spectaculaire, la même image de la folie, de l’hôpital et du gardien de fous, de l’infirmier dans le cadre strict de sa pratique.

Pour revenir à 1974, P.Gascar m’a donc conseillé de publier mon manuscrit, il m’a adressé à quelqu’un qu’il connaissait chez Gallimard (R.Grenier), en fait c’est P. Nora qui m’a répondu qu’après lecture ils étaient d’accord pour l’édition avec un délai lié à leur planning d’édition, mais qu’il travaillait avec une jeune maison d’édition « Champ Libre » et que celle-là pourrait m’éditer. C’est ainsi que mon premier livre « Je travaille à l’asile d’aliénés » est sorti.

Quand il est sorti je me disais que ça serait chouette d’avoir un article dans VST, mon rêve, mon souhait le plus cher. J’ai été surpris et dépassé de la réaction autour de ça, j’étais pas préparé. Jusque là je vivais dans le silence et la discrétion et tout d’un coup la presse, la radio, etc..

J’étais en train de compter des chemises sales et des draps sales et un infirmier venait me chercher en me disant: « dis donc au téléphone on te demande, Bernard Pivot, qui c’est ça ? ». J’ai participé à cette émission, j’avais pas dit grand chose, j’avais juste dit et ça avait été reproduit dans la presse: « Ecrire pour un infirmier c’est lever des interdits, c’est démolir des murs ».

Sur le plan local, aucune réaction en apparence. Quand je suis allé voir le directeur je lui ai présenté le livre de dos, à cause du titre: « Je travaille à l’asile d’aliénés ». J’avais précisé « à l’asile » et non pas « dans un » parce que je voulais évoquer le système asilaire. C’est dire le type relationnel, la hiérarchie au rôle d’étouffoir, les murs, le silence, etc.., qui existaient alors dans les HP.

Au niveau de mon équipe j’ai eu un prestige extraordinaire pendant 2h. Un matin, deux infirmiers sont allés à la Préfecture de Police pour une histoire de voiture à la fourrière; c’était celle d’un malade qui allait sortir et, je crois me souvenir, ils n’avaient pas tous les papiers; l’assistante sociale leur avait conseillé d’y aller quand même. Ils arrivent et à l’entrée un flic lisait mon bouquin, ils se présentent et le flic de leur demander s’ils connaissaient l’infirmier auteur du livre ? Evidemment dirent-ils, c’est notre chef ! Le flic les a accompagnés et ils ont pu sortir la voiture et il leur a demandé de me féliciter. Ce qu’ils ont fait en arrivant et l’un m’a dit en aparté: « Tu dois avoir écrit un livre très important pour qu’il soit lu par les flics ».

Cette histoire de bouquin publié m’a entraîné dans une aventure exceptionnelle. Ca s’est passé au moment où l’on parlait de sectorisation. J’étais souvent invité. Il y avait aussi tous ces groupuscules gauchisants très contestataires: « information asile », « Alternative à la psychiatrie », « Marge », « Psychiatrisés en lutte », « Gardes fous » (toujours d’actualité). J’allais dans les hôpitaux, les écoles de formation; des collègues, des médecins m’invitaient. Je ne disais pas grand chose, j’avais tout dit dans mon livre. Ce qui était important c’était que les infirmiers parlaient entre eux, comme ça. Et puis j’étais invité à l’extérieur dans les Maisons de la Culture, des collèges où j’allais parler de ce qu’on faisait et de ce qu’on souhaitait faire; j’y étais d’abord allé seul puis avec des médecins, des assistantes sociales, des collègues. C’était la première fois que l’on sortait de l’hôpital pour aller devant l’opinion publique dire quelle était notre pratique et la préparer à ce qui allait être la sectorisation; on était dans la mise en place de la sectorisation.

Dans ces réunions on a rencontré des gens inattendus. Une dame nous a dit que pour éviter d’être interné il fallait aller voir son médecin généraliste qui vous fait un certificat de bonne santé mentale, mais si vous n’avez pas ce certificat vous courrez tous les risques.

Un autre nous racontait qu’il était assis sur un banc public et que que lqu’un s’est approché et a demandé l’autorisation de s’asseoir; il avait compris que c’était quelqu’un qui sortait de l’HP. Au niveau Presse et Radio, j’ai participé à des émissions et la plupart du temps j’en suis ressorti déçu. Un collègue et ami, à qui je confiais qu’avant l’émission on se prépare à dire ceci et cela et qu’en fait on oublie tout, ou du moins beaucoup, pendant, m’avait dit que le simple fait de témoigner était important, car j’existais en tant qu’infirmier avec un nom et un prénom. Lui avait participé à une émission dans laquelle l’ensemble des participants avait été présenté nominalement et quand la journaliste était arrivée à lui elle avait lâché un etc., et il me disait: « tu sais ce que nous sommes nous les infirmiers ? des etc. !! », c’est pas mal, pourquoi pas ?

Partages

J’aime à rappeler le souvenir d’un infirmier rencontré à Brienne le Château, le médecin m’avait invité. Je croyais pour une petite réunion entre nous et je me suis retrouvé dans une salle de cinéma pleine avec les autorités au premier rang (sous-préfet, etc.), j’étais très mal à l’aise mais s’est levé dans le public un infirmier qui nous a expliqué qu’il avait d’abord travaillé en usine avant d’être infirmier dans un service d’enfants, ce qu’il pouvait faire avec seulement un ballon avec les malades; j’avais trouvé ça remarquable, on s’est revu; en fait il travaillait à St Dizier. Il m’a demandé de venir, mais le directeur a refusé la salle, les infirmiers se sont alors constitués en association: « Psychiatrie et Liberté » et la réunion s’est tenue en ville. C’était particulièrement intéressant, ils avaient placardé des affiches dans la ville et les buts de leur association étaient: « Rompre le silence qui entoure le monde de la folie. Agir au sein de la société pour une meilleure compréhension de la maladie mentale ».

Ce soir là, la salle était pleine avec la présence du groupe « information asile » qui intervint en parlant de la violence du système asilaire et de la dimension politique de notre travail. Analyse à laquelle j’adhérais parce que je pensais que notre société était bien mal en point et qu’il n’était pas possible de parler de notre travail sans évoquer sa dimension politique, sans parler du chômage, de l’exploitation de l’homme par l’homme, de la pauvreté, de l’exclusion, etc.

J’ai reçu une lettre d’une journaliste de la Tribune de Lausanne (Le Matin), elle m’écrivait en 1974 par rapport à l’article paru dans son journal: « Il m’a fallu faire un choix car je n’avais que très peu de place à disposition, pourtant ce papier a eu un effet que je n’aurais pas espéré, des infirmiers et un médecin-chef m’attendent après-demain. C’est d’autant plus remarquable qu’à ma demande auprès d’une infirmière elle m’avait dit être dans une profonde crise de conscience professionnelle, «ne plus savoir comme la plupart de ses collègues ». Ce qui s’exprimait là c’était aussi ce qui se passait dans la région parisienne au moment de l’antipsychiatrie.

Mai 68

Trois événements sont à souligner. Je me suis rendu à Paris au moment des manifestations et j’ai fait partie du comité de grève et j’ai constitué un groupe « inventaire » dont le but était de simplifier les procédures administratives auxquelles nous étions confrontés quotidiennement. Pour avoir des verres neufs il fallait avoir les cassés; pour avoir des draps neufs, il fallait avoir les déchirés, et pour avoir un manche à balai neuf il fallait quatre signatures différentes, etc.; il y avait un boulot à faire, quasi révolutionnaire.

La révolte des étudiants, les barricades, les affrontements avec la police ont eu une incidence positive sur notre travail car après mai 68 pour pouvoir avoir un balai neuf nous n’avions plus besoin que de deux signatures, c’était très important !

L’antipsychiatrie, si elle n’a pas eu de retentissement sur notre pratique, n’est pas passée inaperçue pour nous, avec des publications telles que «Les cahiers pour la Folie ». Ce que je trouvais surprenant, c’est qu’on employait de nouveau le terme de « folie » alors qu’on nous avait appris dans notre formation à ne dire que « maladie mentale » et « malade mental ».

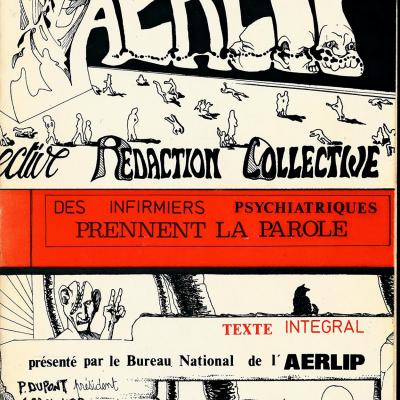

Le Congrès d’Auxerre. Georges Daumézon présidait le congrès de psychiatrie et de neurologie de langue française qui se tînt à Auxerre en septembre 1974 et qui avait pris pour thème: « Rôle et formation de l’infirmier psychiatrique ». Les docteurs Karavokiros et Monroy, chargés de rédiger le rapport sur la formation des infirmiers psychiatriques, voulurent que ce fût les infirmiers euxmêmes qui le fassent, ce qui eut lieu. Le travail de synthèse fut réalisé par l’AERFIP (Association pour l’étude et le rôle de la formation pour l’infirmier psychiatrique ).

C’était une association très militante, très politisée et ce fut elle qui organisa, en même temps que les psychiatres, une sorte de contre-congrès à Saint-Bris-le-Vineux à quelques kilomètres d’Auxerre qui rassembla près de 400 infirmiers venus des quatre coins de la France. Nous allions, comme le dira un journaliste de Politique-Hebdo, « vider notre sac ».

Et un matin 400 infirmiers ont envahi le congrès des médecins, un infirmier est monté sur scène et a lu un texte extrêmement violent. La lumière s’est éteinte et il a invité les congressistes à se rendre à Saint-Bris-le-Vineux. Une partie importante des psychiatres est, alors, venue nous rejoindre et de là il y eut une sorte de Mai 68 psychiatrique, sans barricades bien sûr.

Il y eut des analyses, des prises de conscience, des échanges, même des résolutions qui allaient rester verbales. Les responsables des mouvements infirmiers étaient très politisés, les propos tenus étaient très excessifs. Mais ce que je peux dire c’est qu’il y avait bon nombre d’infirmiers qui étaient venus sur leurs congés et à leurs frais pour participer, avec réflexion et réalisme, à la remise en question de la formation et du rôle de l’infirmier psychiatrique et pour étudier ensemble ce que devait être la qualité de notre travail et, à partir de là, ce que devait être notre formation.

J’ai rencontré Daumézon, par la suite, et il avait été très marqué par ce congrès, il m’avait dit qu’il ne fallait plus lui en parler. Je le compris car s’il y a quelqu’un qui s’était occupé des inf-psy c’est bien lui. Il était dans la création de VST et sa thèse est un des premiers textes importants sur l’historique de l’inf-psy.

Conclusion

J’ai terminé ma carrière avec la création, en 1986, de la SERHEP (Société d’étude et de recherche historique en psychiatrie). C’est un lieu de mémoire où sont centralisés tous les documents, tous les objets constituant notre mémoire collective, l’histoire de la psychiatrie. J’avais rencontré une infirmière qui avait débuté sa carrière en 1906 et la première manifestation à laquelle elle avait participé c’était pour obtenir l’externement, c’est à dire la possibilité de vivre en dehors de l’établissement après le travail. Ses congés elle les avait passés à aller soigner les blessés de la guerre d’Espagne, c’était extraordinaire.

J’avais reçu un document d’un collègue qui avait bossé à St Maurice et qui me disait que n’ayant pas eu la chance, comme moi, d’être édité il avait l’impression de n’avoir pas existé. L’un et l’autre souhaitaient communiquer leurs vécus respectifs. C’est entre autres ça qui m’a orienté, avec des collègues, vers la création de la SERHEP.

A ce jour on a eu 25000 personnes qui sont venus à la SERHEP et on articule notre travail avec la F.E.R.M.E (Fondation pour l’Etude et la Recherche sur les Mémoires et l’Expression) du Vinatier à Lyon et j’espère bientôt avec vous ici.

Discussion

Jacques Gasser: quelle importance cette activité d’autodidacte (Présidence de l’association « Les Amis d’Henry Poulaille », publications et recherches) entretient-elle avec votre activité professionnelle, rapports ou pas ? Ecriture, syndicalisme, en quoi cela a une importance dans votre façon d’ approcher les patients?

André Roumieux : c’est un principe d’engagement personnel, selon la définition de l’autodidacte, la curiosité intellectuelle en éveil, le goût d’apprendre, de communiquer. La culture est synonyme d’évolutions en profondeur et de liberté individuelle. L’infirmier, alors, écrivait le rapport et parfois difficilement. Aussi parce que j’avais publié ce premier bouquin, certains collègues dans les réunions me demandaient si j’étais toujours infirmier. Moi, avant tout, je voulais rester infirmier et j’ai eu une évolution de carrière comme mes pairs; infirmier - surveillant - surveillant chef. Ecrire peut être un moyen d’exister, de participer. Quant au syndicalisme chaque fois qu’il a été question d’améliorer nos conditions de vie et de travail, le rapport soignant-soigné en a bénéficié.

Geneviève Heller: la consigne donnée aux infirmiers de ne pas parler d’où vient-elle ?

A.R: Ce n’était pas réellement une consigne mais un état de fait transmis de génération en génération. C’était très difficile de parler haut et fort de ce qui se passait à l’intérieur de l’hôpital, « Hôpital Silence ». Les relations avec l’opinion publique étaient telles qu’il fallait être très prudent. Pour nous, la seule personne qui pouvait parler c’était le médecin parce qu’il avait le savoir. Nous on ne savait pas s’exprimer, ça engageait beaucoup: il était interdit de divulguer, on ne pouvait visiter l’HP comme ça, il fallait des demandes pour rentrer dans l’univers clos de la psychiatrie. Il y avait le secret professionnel, on avait un devoir de réserve. J’ai souhaité faire des photos de pavillons, on me l’a déconseillé. Tout cela contribuait à entretenir le silence des infirmiers.

Alain Lecheren: ce que vous nous avez dit, je l’ai vécu en 61-63 ici. L’évolution était la même dans tous les pays d’Europe. En France j’ai connu Cadillac sur Garonne (service de haute sécurité), identique à ce qui existait ici, style napoléonien, enceinte close et les hommes et les femmes de chaque coté sur 3 étages. Je trouve dommage que vous n’ayez pas présenté la pratique infirmière de votre époque, la nôtre, sur le plan technique, cardiazol, etc.. Nous avons vécu tout ça, on faisait, avec la même seringue, les injections quotidiennes des patients; ça serait intéressant de le montrer pour les générations futures.

A.R: mon livre est insuffisant, je ne savais pas très bien où j’allais. Je n’ai pas parlé, par exemple, du ménage, les infirmiers/ères allaient chercher des tessons de verre chez le vitrier de Neuilly sur Marne pour décaper les planchers; de la mixité, des cures de désintoxication, on aurait pu en parler davantage. Je suis bien conscient que je n’ai pas dit toute la réalité. Une dame m’avait livré son témoignage qui était que lorsqu’elle venait voir son malade elle devait prendre le seau et la serpillière pour faire sa chambre.

Alain Lecheren: au niveau occupationnel, ergothérapeutique, on a connu l’activité de la ferme.

A.R: A Ville-Evrard il y avait aussi une ferme de plus de 200 hectares, elle n’existe plus, tout comme a disparu l’ergothérapie à peu près totalement. Beaucoup de moniteurs, lors de la sectorisation, ont dû regagner les services. Il y a eut une nouvelle prise en charge en extrahospitalier. Il n’y avait plus le même type de malades. Auparavant nous avions connu le problème de la spécialisation, les moniteurs ne se considéraient plus comme infirmier, c’était un peu dommage, à mon point de vue.

Claude Cantini: c’est l’aristocratie ouvrière.

Alain Lecheren: le niveau intellectuel des ergothérapeutes était un peu supérieur à celui de l’infirmier; l’infirmier était encore « le garde ».

A.R.: pour ceux qui sortaient de l’école d’ergothérapeutes oui, mais le niveau a beaucoup changé chez les infirmiers. Maintenant c’est le bac pour l’école; pour moi c’était le brevet et pour les départementaux le certificat d’études.

J. C Miéville: vous avez parlé de 68, qu’est-ce qui vous a permis de vous retrouver dans cette position méta, distanciée, non totalement identifié à votre institution ?

A.R: hors de l’institution? J’ai été, du début à la fin, intéressé par l’évolution de notre profession; cela doit se poursuivre. J’ai terminé sans blouse et presque sans clé, j’ai terminé à l’extérieur, dispensaire et hôpital de jour, ce qui n’a pas toujours été très facile car nous perdions nos repères, les protections du système de travail intra-muros. Je connais une infirmière à Dax, elle a un carnet de rendez-vous, elle reçoit les patients. J’ai trouvé ça extraordinaire par rapport à ce que j’ai vécu, en particulier en début de carrière. Mon parcours professionnel est allé du pavillon des « agités » à la cité. J’ai le sentiment d’avoir appartenu à une génération qui aura connu les pires conditions de travail et des changements historiques d’importance. La psychiatrie est toujours en chantier, mais je dirais, pour terminer, que nous avons fait de notre mieux, selon nos possibilités, mais toujours pour plus de respect de la dignité humaine et de la liberté individuelle, comme il a été dit en début de réunion. Merci à tous et bon courage!

Bibliographie

o André Roumieux: « Je travaille à l’asile d’aliénés », Champ Libre, 1974.

o André Roumieux: « La tisane et la camisole. Trente ans de psychiatrie publique », Lattès, 1981.

o André Roumieux: « Artaud et l’asile », Séguier, 1997.

o Max Jacob: «L’amitié: lettres à Charles Goldblatt », édition établie et présentée par André Roumieux, Le Castor Astral, 1994.

o Auguste Scheurer-Kestner: « Mémoires d’un sénateur dreyfusard »; présentation et notes d’André Roumieux, préface d’Alain Plantey de l’Institut, Strasbourg, Bueb et Reumaux, 1988.

o Michel Drouin (dir.): « L’Affaire Dreyfus de A à Z», co-auteur André Roumieux, Flammarion, 1994.

o Jean Dubuffet: « La ponte de la langouste, lettres à Alain Pauzié ». Edition établie et présentée par André Roumieux et Laurent Danchin, Le Castor Astral, 1995.

Date de dernière mise à jour : 11/11/2020

Ajouter un commentaire