Articles de serpsy1

-

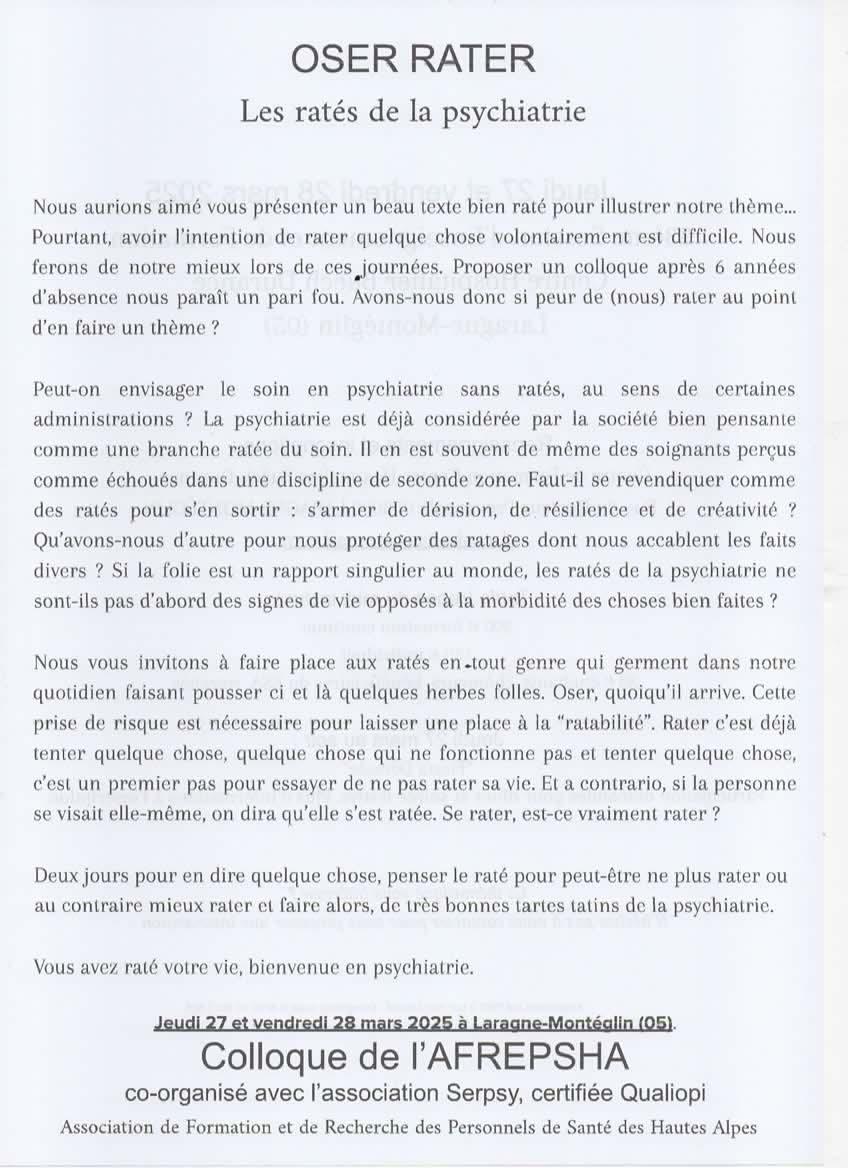

Oser rater. Les ratés de la psychiatrie

- Par serpsy1

- Le 08/12/2024

- 0 commentaire

L'AFREPSHA (Association de Formation et de Recherche des Personnels de Santé des Hautes-Alpes) et SERPSY (Soins, Etudes et Recherches en PSYchiatrie) co-organisent, à Laragne (05), un colloque dédié aux ratés de la psychiatrie. "Deux jours pour en dire quelque chose, penser le raté peut-être ne plus rater ou au contraire mieux rater et faire alors, de très bonnes tartes tatins de la psychiatrie."

-

Le 24 mai, grand procès (fictif) contre l'Etat

- Par serpsy1

- Le 21/04/2024

- 0 commentaire

"Destruction du servic public de psychiatrie entraînant une perte de chance pour les personnes souffrant de troubles psychiques"

Le 24 mai 2024, à 13h30, l'association Serpsy et le Barreau d'Aix-en-Provence, organisent, à Montperrin, dans le cadre du colloque Serpsy "Voyage en nos troubles", un procès fictif contre l'état. Accusé de détruire le service public et de troubler l'ordre public, l'Etat devra répondre de ses actes. De nombreux témoins seront appelés à la barre : Y. Hémeret (IPA), A. Cimino (éducateur), O. Esnault (cadre-sup), E. Piel (psychiatre), E. Ihuel (IPA), G. Robic (pair-aidant), L. Rigaud (Educateur, formateur), M. Combret (ISP; sociologue, formateur). Coupable, non coupable ? Les jurés trancheront.

A ne rater sous aucun prétexte ...

S'inscrire en envoyant un e-mail à : serpsypaca@gmail.com

-

La machine à écrire et autres sources de tracas

- Par serpsy1

- Le 02/04/2024

- 0 commentaire

La machine à écrire et autres sources de tracas

Un film de Nicolas Philibert

Utopia d'Avignon, lundi 22 avril, 20 h 15.

Après "Sur l'Adamant", "Arroès et Rosa Parks", toujours dans l'idée de rapprocher psychiatrie et citoyens, l'association Serpsy animera une soirée débat autour du 3ème film de Nicolas Philibert : "La machine à écrire et autres sources de tracas". Professionnels, profanes, curieux, concernés, usagers, familles, citoyens ... nous vous y attendons pour partager questions, remarques, fulgurances, critiques, un moment d'échanges autour d'un soin à domicile qui prend prétexte des plus petites choses pour renforcer les liens et favoriser le ùmaintien à domicile.

LA MACHINE À ÉCRIRE ET AUTRES SOURCES DE TRACAS - Cinéma Utopia Avignon (cinemas-utopia.org)

-

De rencontres en rencontres

- Par serpsy1

- Le 01/04/2024

- 1 commentaire

De rencontres en rencontres

Flânerie aux 8ème Rencontres pour la recherche en soins en psychiatrie

Les jeudi et vendredi 28 et 29 mars avaient lieu les 8ème Rencontres pour la Recherche en Soins en Psychiatrie organisées par l’ADRpsy et le GRIEPS, une promenade subjective dans les allées et contre-allées d’un colloque très riche.

J’en suis un habitué. Présent depuis les premières Rencontres, je n’en ai raté aucune. De la première où nous n’étions qu’un grosse centaine à ces huitièmes où nous nous sommes retrouvés à largement plus de deux cents. Le lieu n’a pas changé : Valpré à Ecully. C’est important le lieu. Il signifie. Un havre de paix à quelques kilomètres du centre de Lyon, on y abandonne pendant deux jours tous les soucis d’un quotidien hospitalier hélas parfois si misérable. On le met entre parenthèses avant de repartir, plus fort peut-être, mieux assurés dans nos valeurs, riches de rencontres avec des collègues, des confrères qui vivent (ou pas) les mêmes contraintes que les nôtres mais qui les interrogent sans trop de faux semblant et nous inspirent.

« On le vaut bien »

C’est important le lieu. Les collègues de Laragne (05) qui venaient pour la première fois et qui ont le projet de reprendre les journées de l’AFREPSHA (Association de Formation et de Recherche des Personnels Soignants des Hautes-Alpes) en 2025, ont été impressionnés par l’accueil, par le cadre verdoyant, par l’atmosphère qui règne. Pendant plus de trente ans, l’AFREPSHA a organisé deux jours de rencontres sur le soin en psychiatrie à Laragne puis à Gap dans les Hautes-Alpes. On y croisait Bonnafé, Oury, Baillon et beaucoup d’autres. On y entendait les soignants du cru décrire une psychiatrie respectueuse, innovante. Les différents partenaires locaux issus du médico-social y faisaient état de leurs avancés et de leurs questions. L’accueil, comme à Ecully, n’y était pas un mot creux. Les fondateurs ont vieilli, sont partis, sont morts parfois. La deuxième génération est partie elle aussi. L’association est entrée en dormition. Justine, Frédéric, Sylvain, c’est la troisième génération. Ils vont reprendre le flambeau avec Sarah Le Baron, une jeune infirmière qui publie un joli texte dans le numéro de la revue Santé Mentale dédié à la contention et à l’isolement. Sarah et quelques autres.

Les Rencontres commencent dès les tous premiers instants, la veille au soir, avant même que le Colloque ne débute. Comme à Laragne avec l’AFREPSHA. Terrain de connivence. Le lieu signifie. Il dit quelque chose comme : « On le vaut bien ». Nos établissements nous malmènent, nous manquent de respect, chefs et petits-chefs s’ingénient à nous faire comprendre que nous valons à peine plus que des déchets, au sens baumanien du terme, ici tout est fait pour que nous nous sentions chez nous. Jean-Paul Lanquetin, le maître de cérémonie, l’hôte, et ses collègues de l’ADRpsy (Association pour le Développement de la Recherche en Soins en Psychiatrie) et du GRIEPS (Groupe de Recherche et d’Intervention pour l’Education Permanente des Professions Sanitaires et sociales) y tiennent. « Nous sommes chez nous ». Et peu importe que nous soyons psychiatres, aides-soignants, IPA, psychologues ou neuropsychologues, infirmiers chercheurs, trouveurs, cliniciens ou défricheurs, enseignants d’IFSI ou professeur d’université canadien, usagers, pairs ou médiateur de santé, cadres ou directeurs des soins, sociologues ou ergothérapeutes, chevronnés, confirmés, débutants ou amateurs nous sommes ici chez nous, au sein d’une communauté qui a la recherche en soins en commun. La Recherche au fond, c’est une maison commune. La Recherche en soins et pas simplement les « sciences infirmières ».

L’association Serpsy (Soin Etudes et Recherche en Psychiatrie) est du réseau depuis l’origine et même bien avant. Nous sommes en terrain de connaissance, de connivence. Nous avons signé un partenariat en bonne et due forme, pour les administrations, les archives mais nous n’en avions pas réellement besoin. Nous étions là quand ces journées s’organisaient sous la pesante férule de Saint-Cyr-Au-Mont-d’Or et de son ancien directeur, entretemps devenu lanceur d’alerte comme certains pyromanes deviennent pompiers pour éteindre les incendies qu’ils ont contribué à allumer. Nous avons vu naître le partenariat avec le GRIEPS qui porte aujourd’hui ces journées avec Jean-Paul et l’ADRpsy. Il est aujourd’hui devenu fluide et signifie lui aussi. De nouveaux visages sont apparus, certains sont sortis de l’ombre : Céline, Tristan, Nathalie, Guillaume, Yvonne et pardon à ceux dont je ne cite pas les prénoms. Une nouvelle génération apparaît et contribue au succès de ces journées. Ils ne sont plus liés à Saint-Cyr-Au-Mont-d’Or. Ils sont IPA (ou en voie de le devenir), formateurs, IDE, tous membres de l’ADRpsy. La recherche est de fait indépendante de ces établissements dits hospitaliers qui parfois, en même temps, vampirisent le chercheur et lui coupent les vivres dès que le vent néolibéral change de sens ou que leur stratégie de pouvoir se modifie. Les idées n’appartiennent à personne et l’activité de recherche non plus. C’est en pleine guerre mondiale, à Dresde, que le philologue Victor Klemperer, sans accès à aucun document ni bibliothèque, du fait de son statut de Juif, a écrit « LTI », une magistrale étude sur la Langue du Troisième Reich qui éclaire encore aujourd’hui, ce que les politiques (et les économistes et le néolibéralisme) font à la langue.

Dès l’accueil, ça commence

Dès le mercredi soir, dès l’arrivée des participants, ça démarre : à peine le temps de croiser Benjamin Villeneuve le président de l’ADRPsy, on salue un collègue Luxembourgeois rencontré cinq ans plus tôt aux mêmes Rencontres, on s’étreint avec Dave Holmes, le Canadien, que l’on n’a jamais vu mais avec lequel on a beaucoup échangé par messagerie électronique, on est ému de retrouver Marcel Jaeger que l’on a eu comme professeur en 1990. On reprend des conversations interrompues des années plus tôt comme si l’on s’était quitté la veille. Je salue Stéphane Tregouet, cadre de santé à Muzillac, déjà en train d’échanger avec une collègue de Clermont-Ferrand. Cela fait quelques années que nous ne nous sommes pas vus autrement qu’en Visio et pourtant nous sommes tous deux membres actifs de l’association Serpsy. On a kické le varech ensemble, c’est dire si nous sommes proches.

C’est un bouillonnement. On prend des nouvelles des recherches des collègues comme on prendrait des nouvelles des enfants. Ce qui se passe dans les couloirs, aux repas, lors de la soirée festive est aussi important que le contenu même du colloque. L’informel des rencontres, des voisinages de table se superpose au formel des interventions, des PowerPoint, et du jeu des questions-réponses. Le hasard joue sa partition. On voit passer parfois un petit Dieu chauve qui ne porte qu’une mèche de cheveux sur le devant de la tête. Parfois on la saisit, parfois non. Kairos.

C’est un bourdonnement. Une ruche. Les chercheurs abeilles butinent les fleurs, en recueillent le nectar, les pollinisent et ramènent le nectar à la ruche. Ecully, deux jours par an, c’est une forme de ruche où se développe le devenir abeille du chercheur et le devenir chercheur de l’abeille. Une analyse quantitative des rencontres effectives de chacun épuiserait la plus perfectionnée des machines à calculer. Si chaque congressiste échange avec trente à quarante personnes, combien cela fait-il de rencontres effectives au cours de ces deux jours ? Au secours ! C’est plus complexe encore que l’anecdote liée au jeu d’échec et des grains de riz déposés sur chaque case.

Le chercheur est-il un soignant comme les autres ? Le soignant est-il un chercheur comme les autres ?

« Az-samt », azimut. L’angle horizontal entre le sens d’un objet et une direction de base

Il commence à faire tard. Je sors fumer un cigarette. Je repère deux trois personnes qui font de même. Certains veulent rentrer mais ignorent le code de la porte coulissante. Un long jeune homme maigre le leur donne : « J’ai une appétence naturelle pour les chiffres » commente-t-il. Je lui demande ce qu’il fait. Il me répond : « Oh sûrement rien de ce que les gens font ici. Je suis en dehors, j’accompagne Cello Muse, la poétesse. » Piqué par la curiosité, je lui dis : « Mais encore ? ». Il me répond : « Je suis bénévole dans un Gem, un Groupe d’Entraide Mutuelle ». J’ajoute : « Mince alors, moi aussi ! » Qui de nous deux est le plus surpris, je l’ignore. Nous échangeons autour de notre expérience des Gems. Le sien c’est l’Azimut, à Haguenau (67), une « association de citoyens aux prises avec le trouble psychique », « C’est un lieu du faire ensemble où chacun a à cœur de laisser l’autre être ce qu’il peut, comment et quand il le souhaite selon les principes de solidarité et d’émancipation ». C’est ce genre de Gem que j’aime. L’empowerment, l’autonomie sont des pratiques avant d’être des slogans. Rien à voir avec le projet de Gem Rehab dont une autre congressiste, une Diane chasseresse, poursuiveuse même, m’a parlé qui est la négation de ce qu’est un Gem que ses promoteurs nomment, d’une façon un peu pincée, « occupationnel ». C’est la liberté qui soigne (éventuellement) et les prises de responsabilité qu’elle implique. Un Gem (con)descendant ce n’est pas un Gem c’est l’asile même si on l’habille aux couleurs de le réhabilitation ou du rétablissement. Calme-toi Dominique.

A chacun son PowerPoint

Je ne tenterai pas de faire un compte-rendu exhaustif de ces deux jours. Aucun lecteur n’y survivrait et moi non plus. Et puis d’abord je fais ce que je veux. Comme chercheur, comme personne. En plus, nul ne me demande rien.

Il y eut plus d’une trentaine d’interventions tout au long de ces deux jours. De durées, d’intensités, d’intérêts très différents. Avec ou sans PowerPoint, avec toutes les sortes possibles de PowerPoint : des illisibles, des exhaustifs où l’on se noie, des colonnes vertébrales qui permettent à l’orateur de guider son propos, des poétiques, des émouvants comme celui de Jean-Marie Revillot évoquant son livre avec les photos de ceux qu’il aime et qui l’ont influencé. Son père. Sous la forme d’un livre d’histoires. Il était une fois le soin. Il y en eut même au moins un qui décida de tout changer au dernier moment.

Il y eut des orateurs ordonnés qui commencent par le début et finissent par la fin, qui j’en suis sûr, perfectionnistes, ont répété et se sont chronométrés, des perdus qui égarent leurs pages, des persécutés par la montre qui essaient de faire rentrer une thèse entière dans une intervention de trente minutes, des qui me réveillent, d’autres qui m’endorment et même quelques-uns qui me font rêver. Certaines interventions m’ont donné l’illusion que j’étais un intellectuel engagé et d’autres m’ont fait me sentir très con. Certaines ressemblent à des tours de passe-passe tels les retours des tables thématiques. Il y en eut même une malhonnête qui se borna à raconter son histoire aux dépens de l’échange avec sa tablée, mais pour m’être fait avoir une fois dans sa vallée, cela ne m’étonna pas. Il y eut de la langue de bois, des slogans, des publi-reportages, des fulgurances qui vous emportent, qui même parfois, au moins une fois, changent votre regard sur le monde (en tout cas le mien). Il y eut les poèmes de Véronique Friess, dite Cello Muse, si sensibles et percutants.

Et qu’importe que la qualité des interventions soit inégale. Un chercheur, ça murît. Au départ c’est un peu timide, ça veut faire bonne impression, ça parle très vite pour ne rien perdre. Certains se réfugient dans les chiffres ; les stats ça ne peut pas être contesté, ça fait de jolis tableaux pleins de couleurs. Et puis si, justement ça peut être contesté. Tu les as obtenus comment tes chiffres, auprès de qui ? et les usagers concernés, ils ont participé à la recherche ?

Petit chercheur deviendra grand pourvu qu’on lui prête vie. Et justement les Rencontres pour la Recherche en Soins en Psychiatrie, c’est ça aussi : un vivier de chercheurs. C’est pour ça qu’ils reviennent. Pour parler de leurs recherches, de là où ils en sont, mais aussi pour montrer leur devenir chercheur. Et ça, c’est un régal. Une aubaine, une jouvence pour les vieux comme moi. Chacun son style. Les bien habillés, élégants, tirés à quatre épingles, les exubérants, ceux qui jouent du micro debout et ceux qui s’installent à la table, tout près du modérateur ou de la modératrice. Certains se tiennent chaud et interviennent à plusieurs, d’autres non. Il y a les débits lents (tous ne sont pas suisses) et les débits rapides.

Et puis tout ne nous intéresse pas. Il y en a qui ne supportent pas le quali (qualitatif rien à voir avec la déesse à six bras, quoique), d’autres qui exècrent le quanti (quantit-hâtif). Ça ne signifie pas que le travail présenté soit de moindre qualité, c’est juste une histoire de goût. Certains ne supportent pas le petit déjeuner salé et d’autres le sucré. En réalité, c’est quand même un peu plus complexe. Il y en a qui ne jurent que par l’action et d’autres qui se délectent avec la théorie. A mon avis, comme quali et quanti, il faut des deux. Un peu. C’est une histoire de dosage. Trop salé c’est immangeable et parfois idéologique, trop sucré c’est pas mieux, le sirupeux donne des caries et provoque des haut-le-coeur.

Il y a des sujets qui nous intéressent soit parce qu’à un moment donné, ils ont été importants dans notre pratique, soit parce que l’on a travaillé soi-même dessus. Je suis évidemment hypersensible à tout ce qui touche à l’isolement et à la contention pour avoir publié le premier ouvrage dédié et les tous premiers articles soignants français sur la question. Cette année j’ai été gâté. D’abord les premières analyses de l’étude plaid-care qui reprennent l’approche sans contention de deux établissements que je connais bien dont un où j’ai travaillé, j’avais les oreilles qui traînaient par terre, directement collées sur l’ampli. J’écoute les collègues et je prolonge, j’analyse à partir de mes propres résultats. Je dialogue avec les auteurs, les orateurs dans ma tête, je modifie mon rangement, je risque d’autres hypothèses. Ensuite avec le modèle de prévention de l’utilisation des mesures de contrôle de Marie-Hélène Goulet. J’apprécie ses travaux, je peux en suivre la logique mais son modèle en cinq niveaux me fait grincer les dents. Peut-être est-ce le lien entre macrosystème et chronosystème. Déjà quand je l’avais lu pour la revue Santé Mentale j’avais douté. Ou l’absence apparente des représentations de la folie dont toutes les pratiques me semblent découler. C’est trois fois rien, j’en suis sûr. Peut-être uniquement une histoire de rangement. Peut-être quelque chose sur lequel Yvonne Quenum a mis le doigt lorsqu’elle a présenté le réseau Fostren, quelque chose qui renvoie à la proxémie et à E.T. Hall. M-H Goulet m’a fait toucher du doigt qu’il y avait une ambivalence du côté de l’Etat canadien. La définition de la contention ouvre à la porte à tous les abus. Si c’est une personne qui est isolée, si la contention chimique est imposée également à une personne, la notion de personne, de sujet est totalement absence de la définition de la contention mécanique qui découle des effets du handicap, ce qui est par ailleurs une aberration si l’on se réfère à Wood et à sa classification. Le handicap relève du social et ne saurait justifier la moindre contention. Si l’Etat canadien balbutie, le nôtre ne le fait-il pas également ? D’une manière que nous ne savons percevoir vu que nous sommes du coin et que ça nous pense comme dit Kaës ?

En tout cas, ça me nourrit, ça m’interroge, ça m’enrichit. Peut-être est-ce l’idée qu’il ne faut pas isoler l’isolement, qu’il faut, au contraire s’en décentrer, observer le commun entre toutes les formes de claustration (celle du moine dans sa cellule, du prisonnier politique, de l’enfant bulle, du spéléologue, etc.). On verra qu’au bout d’un certain temps, tous finissent par avoir des troubles de l’image du corps et un sentiment de déréalisation.

En matière de contention peut-être est-il nécessaire de faire un pas de côté. Est-ce d’être attaché à son lit le problème ou d’être enfermé à l’intérieur de soi, de son propre corps ? D’être mis dans l’impossibilité d’extérioriser physiquement sa souffrance, tout ce qui déborde à l’intérieur de soi, d’être prisonnier de ces contenus délétères ? Au fond, n’est-ce pas aussi de la non-assistance à personne en péril ? La personne attachée est prisonnière d’un cauchemar sans pouvoir s’en réveiller. L’approche phénoménologique ne permettrait-elle pas d’en rendre mieux compte ?

Les chercheurs français en sciences infirmières appuient leurs « réflexions » sur des théories, des conceptions, des philosophies issues du monde anglo-saxon qui souvent tournent court et s’avèrent impuissantes à penser le soin en psychiatrie. Que fait un chercheur aussi brillant et reconnu que le canadien Dave Holmes (considéré en 2020 comme l’un des meilleurs scientifiques au monde) ? Qu’enseigne-t-il à ses 52 étudiants de thèse ? La french theory. Déconstruire. Foucault, Derrida, Deleuze et Guattari.

En octobre 1966, un autre chercheur français, non moins reconnu, René Girard, le père de la théorie mimétique, organise à Baltimore un colloque international sur Les langages de la critique et les sciences de l’homme qui réunit les plus grands noms de la critique française de l’époque : Roland Barthes, Jacques Lacan, Jean Hyppolite, Lucien Goldmann, Guy Rosolato, Tzvetan Todorov et Jean-Pierre Vernant. Je ne cite que les plus connus. L’objectif était de faire découvrir les structuralistes aux universitaires américains mais c’est un jeune philosophe, jusqu’ici inconnu, qui accapare l’attention avec une communication qui a pour effet de dynamiter le structuralisme et d’établir la déconstruction comme la nouvelle théorie dominante. Jacques Derrida vient de faire irruption dans le champ de la philosophie. Pourquoi penser petit ? Pourquoi penser en rond ?

Concernant Dave, je ne saurais être objectif, il s’en est fallu de trois fois rien pour que je sois un de ses étudiants. La crise des subprimes en fait. Aussi quand il a dit dans une de ses deux interventions qu’il s’était inspiré de mes travaux et qu’il les a cités, disant que depuis « Séquestration ou soin ? » rien n’avait bougé, j’ai bu du petit lait. Mon narcissisme de chercheur a grimpé en flèche. Je n’en suis pas fier mais c’est humain. « Ça fait du bien, merde ! ». Et s'il a raison, c'est quand même un peu triste. Comment ne pas penser à l'ouvrage de Mathieu Bellahsen "Abolir la contention" qui zappe trente ans de travaux réalisés par les soignants ? Il nous assène sa "culture de la contention" mais ne pense pas avec nous. Comment abolir la contention à partir d'une attitude impérialiste qui ignore les apports de ceux qui se coltinent le réel des personnes qui s'agitent, des coups qui volent, de l'impuissance apeurée ?

Revenons à Dave, je n’ai pas saisi toute la subtilité de son intervention sur la révolution molaire en Sciences infirmières. Je suis trop peu familier de la pensée de Guattari pour en mesurer toute la profondeur. J’admire les collègues qui ont tout de suite saisi à quoi ses propos faisaient allusion. Quel dommage que cette pensée guattarienne ne soit pas davantage présente dans leurs travaux ! En ce qui me concerne, j’en retiens d’abord que les chercheurs en France ont tout intérêt à découvrir ou redécouvrir la French theory, non pas comme modèle dominant mais comme élément de discussion. Avec Goffman et Hall, Z. Bauman et P. Fustier, R. Kaës et J. Lacan, A. Ciconne et P. Karli, K. Lorenz et J. Bowlby, etc. S’ouvrir pour mieux voir, voir autrement ou ailleurs. Ne jamais rien considérer comme allant de soi. Cesser de voir des paradigmes partout. Derrière le concept de paradigme, il doit y avoir un collectif et un consensus autour d’une conception, d’une idée, d’une représentation. Pas de paradigme sans ces deux éléments.

Ces deux jours donnent à penser. Si j’avais travaillé sur la prévention du suicide, très présente également au cours de ces deux jours, j’aurais été également nourri de questions.

Le dur désir de durer

En écoutant chacun et chacune, je me suis rendu compte que le temps de la recherche n’avait aucune commune mesure avec celle imposée par les différentes gouvernances qui s’essaient à structurer les temps institutionnels. Le temps de la recherche, je ne pourrais guère que le comparer à celui de la psychose telle que je la perçois. Je sais que l’on décrit un temps arrêté mais quand on y regarde bien, dans la durée, il ne l’est pas tant que ça. La psychose tolère, voire parfois suscite, des évènements, des aïons qui restructurent le champ, pour peu que l’on y soit attentifs.

Débuter une recherche, c’est comme accueillir une personne en proie à une première décompensation psychotique. Débute un suivi qui pourra, parfois, durer plus de 40 ans. Bien sûr la personne ne sera pas toujours hospitalisée, bien sûr il y aura un suivi au CMP, qui, lui, pourra durer. Il pourra y avoir des rechutes ou pas. La personne pourra déménager, quitter le secteur, y revenir, en repartir. Elle pourra même se rétablir, retrouver une normalité fonctionnelle et disparaître de nos radars. Il n’en faudra pas moins que certains d’entre nous restent disponibles, porteurs d’une histoire commune, de liens qui se transmettront ou pas. C’est le temps qu’il faut. Le temps qu’il faut pour accepter son trouble, apprendre à le connaître, à se connaître troublé, à en reconnaître les avant-symptômes, à être capable d’en jouer, d’en construire le sens d’une vie, petit à petit. Quelque chose qui est toujours en travail et qui a parfois besoin d’un autre qui en témoigne. D’une certaine façon une personne qui souffre de psychose est en recherche, elle aussi. Elle est elle-même son propre sujet de recherche. C’est l’esprit que nous devrions porter, le vrai sens du mot rétablissement. La métaphore vaut ce qu’elle vaut mais il y a de ça. Le soin, comme la recherche suppose de la continuité, de la ténacité, le dur désir de durer, cher à Paul Eluard : « Où sont nos bornes nos racines notre but ».

Va ou le vent te mène, va

On ne sait jamais où le chemin nous mènera.

Quand une question nous échoit, quand nous commençons à nous mettre en travail, à la mettre en travail sait-on où nous allons ? On a juste un idée du chemin à suivre mais voit-on au-delà des premiers virages ?

Ces journées m’ont raconté cela.

Marcel Jaeger qui fut mon prof d’histoire de la profession en maîtrise de santé mentale en 1990 avait-il une idée de la graine qu’il avait semée en moi ? Probablement pas. Savait-il seulement où le menait son propre chemin quand il a commencé à s’intéresser à l’histoire des infirmiers en psychiatrie ? Probablement pas moins. Et pourtant, plus de 40 ans après, ses travaux font toujours référence, à peine dépoussiérés par la découverte de nouveaux noms, l’exploitation, en cours, de nouvelles archives. Il a mené à bien de nombreuses autres recherches en sociologie, avec sa collègue Madeleine Monceau au début puis seul. Il est le premier auteur à qui j’ai osé demandé une dédicace. L’ouvrage, publié en 1989, avait pour titre : « La psychiatrie en France ». Il y écrivait : « Pour autant, les infirmiers de secteur psychiatrique risquent de tomber dans un autre excès : viser un alignement avec les infirmiers diplômés d’Etat en considérant qu’ils ont un retard à rattraper. Or, cela suppose un postulat implicite : que les deux soient dans le même monde, celui du médical. Cela peut conduire à sous-estimer la dimension sociale et éducative du travail infirmier en psychiatrie, même si celle-ci est mentionnée dans le décret de 1984 pour la profession infirmière en général. C’est participer d’une médicalisation de la psychiatrie dans le contexte de la montée des courants organicistes et de la psychiatrie biologique. En croyant renforcer leur position face aux médecins, les infirmiers de secteur psychiatrique risquent de travailler, en réalité, pour la partie la plus éloignée de ce que l’on a appelé la « psychiatrie social » dans le corps médical. » La rcherche, ça permet aussi de voir un peu plus loin, de repérer les périls à venir, de s'y préparer parfois.

Que m’avait donc écrit Marcel dans sa dédicace : « A Dominique, bon courage pour la suite ». Il m’en a fallu mais je ne crois pas en avoir manqué.

Pascale Ferrari n’en a pas manqué non plus. Entre petites victoires et revers, c’est ainsi que se construit le chercheur. Sa ténacité lui a permis de résister, de perdurer. Son programme de recherche articulé depuis plusieurs années autour du Plan de Crise Conjoint, un outil de droit et d’autodétermination des usagers des services de santé mentale se heurte quotidiennement à la prédominance du modèle biomédical mais en passant par une formation dispensée en trinôme pair-proche-professionnel elle réussit à tourner la difficulté.

Pierre Cheyroux, lui non plus n’en a pas manqué. Infirmier, cadre de santé, coordonnateur d’un CSAPA, doctorant en psychologie après avoir réalisé un PH-RIP (DETERQVT). Il a quelque chose d’un pèlerin. Il a dans sa besace les enseignements de sa recherche et il va par les chemins pour les faire connaître et reconnaître par les institutions. Dix ans qu’il les élabore et les porte.

Je pourrais mettre en exergue nombre d’intervention entendues au cours de ces deux jours. Les chercheurs font feu de tout bois. Ils changent de discipline, aménagent leur carrière au mieux des intérêts de la recherche. On en voit devenir IPA (même des docteurs) pour obtenir un statut qui leur donnera la liberté dont ils ont besoin. Le chercheur, comme Pierre et Pascale mais aussi comme Géraldine Holstein doit être persévérant, endurant, constant. C’est ce que nous montrent ces collègues. La Recherche en soin ce n’est pas qu’un sport de combat comme l’écrivait Bourdieu à propos de la sociologie, c’est aussi un marathon et même un triathlon. Pédaler, courir, nager, le chercheur doit savoir tout faire pour durer et, un jour, franchir la ligne d’arrivée.

Jean-Marie Revillot est-il proche de la ligne d’arrivée ?

Je ne sais. Il me semble qu’il a tant à nous apporter. J’avais moi-même imaginé mon livre « J’aime les fous » comme une sorte de testament, ce que je voulais léguer à la postérité. Je l’ai écrit avec cette idée en tête. C’était il y a quatre ans. Depuis j’ai écrit et publié quatre livres, tous chez Seli Arslan.

Dans une ambiance de cathédrale, Jean-Marie nous a présenté son ouvrage « Le soin en psychiatrie ». Son ton était solennel. Le moment l’était. L'instant du don, celui où un chercheur, un soignant nous lègue une question, une pratique, le suc de sa réflexion. Quelles valeurs guident le soignant ? Jean-Marie nous a présenté l’origine des siennes. Son père était maçon, le mien était électricien. Nous avons ça aussi en commun. Une sorte de fierté d’origine ouvrière faite d’amour et de respect du travail bien fait. Il y aurait tant à dire. Je ne retiendrai, au terme de cette évocation des Rencontres, qu’une seule chose : la fonction psychothérapique des infirmiers, aujourd’hui de plus en plus oubliée. Cette revendication fut à l’origine de la rupture entre les tenants de la psychothérapie institutionnelle et ceux du secteur psychiatrique (Oury et Tosquelles contre Racamier et Diatkine). C’est dire son importance. Elle relie l’intervention de Marcel Jaeger et celle de Géraldine Holstein. N’oublions jamais que nous sommes des soignants, d’abord et avant tout, et parfois, pour peu que nous nous en donnions les moyens, dans une institution qui l’autorise, des psychothérapeutes. Merci Jean-Marie de nous le rappeler.

Dominique Friard

-

Averroès et Rosa Parks

- Par serpsy1

- Le 11/03/2024

- 0 commentaire

Averroes et Rosa Parks

Après nous avoir emmené sur l'Adamant, la péniche d'accueil, Nicolas Philibert nous accompagne à Rosa Parks et Averroes,deux unités du CHS Esquirol, à Paris. Nous y découvirons le soin, les entretiens, la parole de quelques patients, parfois rencontrés sur l'Adamant. Le cinéaste poursuit son exploration de la psychiatrie.

Ce lundi 25 mars, à l'Utopia d'Avignon, à 19h45 Stéphanie, Madeleine, Julie et Dominique, de l'association Serpsy vous attendent pour une soirée débat. On vous attend les collègues !!!

AVERROÈS ET ROSA PARKS - Cinéma Utopia Avignon (cinemas-utopia.org)

-

Mme Hoffman, un film dédié à une infirmière cadre

- Par serpsy1

- Le 11/03/2024

- 0 commentaire

Mme Hoffman

Le portrait d'un femme infirmière cadre.

Sylvie, cadre infirmière à l'Hôpital Nord de Marseille, est fidèle au poste depuis 40 ans. Elle veille comme une lionne sur tous ceux qui l'entourent. Désormais sonne l'heure de la retraite. Un beau portrait de femme et d'infirmière.

Ce 15 mars à 20 heures à l'Utopia, en présence de Sébastien Lifshitz, le réalisateur.

Pour une fois qu'hommage est rendu à une de nos consoeurs, allons y !

-

Les infirmiers du désordre

- Par serpsy1

- Le 14/01/2024

- 2 commentaires

Les infirmiers du désordre

En 2010, dans Vie sociale et traitements (VST), Olivier Mans et Anne-Marie Leyreloup[1], tous deux infirmiers de secteur psychiatrique et membres du bureau de Serpsy, publiaient un article autant rageur que documenté sur l’ordre infirmier. La position de Serpsy, sur ce point n’a jamais varié : « Non à l’ordre honni ».

Proposée au mois de juin 2006 à l’Assemblée nationale, la loi n° 2006-1668 portant création d’un Ordre national des infirmiers sera adoptée le 21 décembre de la même année. Fruit d’un lobbying soutenu, la commande faite au législateur n’est issue que d’une minorité d’associations d’infirmiers (une quarantaine sur les deux cents et plus que comptent la profession et quatre syndicats de libéraux).

Les premières élections soulignent cet état de fait. C’est un véritable fiasco. Seulement 20 % des infirmières libérales et 10 % des salariées prennent part au vote ![2] Malgré ce rejet, l’absence d’engouement, un manque de confiance patent, la profession d’infirmier est tout de même placée sous tutelle, sous la coupe d’un ordre professionnel qui va défendre son honneur et son indépendance (sic) et qui va être le garant de la qualité de ses pratiques !

Sur un terrain déjà peu propice à la discussion, les promoteurs de l’oni, pratiquement autoproclamés dirigeants, font encore bonne preuve de tact en exigeant de chacun des membres de leurs troupes, soit 510 000 volontaires désignés d’office, la modique somme de 75 euros comme autorisation à exercer. « Nous refusons de payer pour travailler », ce slogan se met vite à gronder dans tous les lieux de soin, jusqu’à résonner aux portes des plus grandes instances de la nation. Trois ans après la proposition de loi, le désaveu s’amplifie. Il se traduit par un refus quasi général d’inscription, en particulier chez les professionnels salariés où la fronde s’installe. Certains élus politiques, membres des conseils d’administration des hôpitaux, n’hésitent plus à le dire, l’Ordre national des infirmiers a davantage créé du désordre et de la division qu’uni la profession [1][1]http://www.serpsy.org/actualites_2010/c0910033.pdf.

4Contrairement à ce que ses partisans aimeraient faire passer, un ordre professionnel est une survivance d’un passé révolu, à l’héritage lourd, sombre car antisémite, xénophobe. Le contrôle de l’accès à une profession et sa régulation doivent rester de la compétence de l’État. Les dérives sont clairement possibles si ce contrôle est laissé à des officines privées…

Le Code de déontologie fait partie du Code de la santé. L’oni, un sigle décidément bien trouvé, travaille, en ce moment, à le modifier. Les seuls changements de virgule et autres petits rajouts démontrent avec quel sérieux la réflexion est menée. À noter, la notion de dévouement chinée dans le Code des médecins, alors que les infirmiers ont passé des années à s’en défaire. D’autres en lien avec la bonne moralité digne des ordres religieux du début de siècle dernier, ou même de celui d’avant. Manqueraient peut-être celles de famille et pourquoi pas de patrie… ?

Les lois de notre République n’étant visiblement pas suffisantes, malgré l’existence d’instances dans le privé et dans le public, l’oni devient « aussi », compétent en termes de sanctions disciplinaires. Juger ne lui suffit pas, il veut encore punir. Punir plus en infligeant une double peine se rajoutant à ce que prévoit la loi française ou européenne.

Attention à ne pas sortir du rang, du sillon qui est en train de se tracer. Des chambres disciplinaires, véritables tribunaux d’exception mis en place dans l’allégresse et la jouissance, serviront d’ici peu à alimenter la politique de la peur qui s’immisce actuellement jusqu’au cœur du soin. Quel infirmier ose dire aujourd’hui combien il se sent mal dans ce qu’il fait, ce qu’il est ? Torturé par l’idée d’avoir à passer plus de temps à prouver ce qu’il fait qu’à exercer l’art de soigner auprès de cet autre lui-même souffrant. Torturé par l’idée, l’ambiance de faute, d’erreur, imposée au soin par la technocratie sous couvert de la recherche de qualité, du risque zéro, de l’asepsie généralisée. Moins d’arguments auraient suffi pour nourrir la fronde.

Les Désobéissantes [2][2]http://www.contrordreinfirmier.org/, un collectif d’insoumises, est né ! La revendication est simple et sans appel, elle rassemble toutes celles et ceux qui refusent l’inscription à l’Ordre national infirmier. Ce charivari arrive aux oreilles des députés, quelques-uns le suivent et demandent la révision ou l’abrogation de la loi. La présidente de l’oni, auditionnée par la Commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale le 23 mars 2010, montre à quel point elle méprise une partie de ceux qu’elle est censée représenter. Elle est souvent reprise par les députés, étonnés, certains lui demandant d’ailleurs comment l’Ordre peut envisager l’avenir alors que seuls 10 % des infirmiers ont payé leur cotisation.

Dans son premier bulletin officiel, l’oni propose paradoxalement de refonder l’exercice infirmier en psychiatrie. Séduction ou provocation de la part de ceux qui dans les années 1990, lorsqu’ils militaient au cefiec (Comité d’entente des formations infirmières et cadres) et à la Fédération nationale des infirmières, exerçaient déjà leur lobbying ministériel pour que les isp, les infirmiers de secteur psychiatrique, n’accèdent pas de droit au diplôme unique. Les mêmes qui se classaient du côté pur de la blanche asepsie, encore elle, comme seuls et vrais infirmiers. Les mêmes qui renvoyaient les « psys » du côté obscur, mal rasés, fumeurs et buveurs de café, interdits car incapables de haute technicité. Séduction ou provocation lorsque la première proposition, la première décision divine, est de reconnaître les infirmiers de secteur psychiatrique à l’égal des infirmiers diplômés d’État. S’appuyant sur le rapport de synthèse [3][3]http://www.ordre-infirmiers.fr/wpcontent/themes/… Psychiatrie et santé mentale, enjeux et perspectives pour les pratiques infirmières, cette refonte de l’exercice isp a la même tonalité que le chant des sirènes.

Un chant inoffensif pour celles et ceux, infirmières et infirmiers de secteur psychiatrique, car avant tout psychistes, et donc devenus maîtres de ce qui fait science et art de l’écoute et de l’écho.

Un chant inoffensif pour celles et ceux, infirmières et infirmiers de secteur psychiatrique, préférant le désordre structuré à l’ordre, le surréalisme au pragmatisme, le désaliénisme à la contrainte.

Olivier Mans, Anne-Marie Leyreloup, 2010.

Mis en ligne sur Cairn.info le 06/09/2010

[1] Fondatrice et présidente de l’association Serpsy pendant vingt ans, elle fut également la webmasteresse du site serpsy.org.

[2] Depuis l’ordre infirmier ne communique plus sur le taux de participation aux élections de l’ordre. Les seuls chiffres fournis sont ceux de la participation des élus départementaux aux élections régionales puis nationales. Mais, même là, alors que l’on peut se dire que ces élus, sont intéressés, mobilisés par l’ordre, la participation a du mal à dépasser les 80 %.

-

Autour de la notion de psychiatrie d'hier à aujourd'hui

- Par serpsy1

- Le 09/11/2023

- 0 commentaire

« AUTOUR DE LA NOTION DE PSYCHIATRIE D’HIER A AUJOURD’HUI »

« HIER, est née l’AREPP.

Quand on parle de Naissance, on évoque le début de quelque chose, sa venue au monde, son origine, l’endroit et le moment où ça commence…

C’est de la rencontre de professionnels : Psychiatre, Infirmiers de Secteur Psychiatrique, Psychologue et secrétaire qu’est née l’Association pour la recherche et l’Étude en Psychiatrie Publique à Dax le 30 mai 1983.

L’objectif était de dispenser de la formation continue à l’intégralité de cette équipe. « Tous les moyens étaient bons pour se former » : rencontres soignantes, abonnements à des revues, achats de livres et constitution d’une belle bibliothèque, jusqu’à financer des réflexions avec un psychanalyste (supervisions), toujours grâce à l’AREPP.

AUJOURD’HUI en 2023, l’association célèbre ses 40 années d’existence. Un anniversaire c’est l’occasion de parler du passé, de vivre le présent et de penser ou se projeter vers l’avenir.

Après 40 ans, 17 journées organisées à Dax, les questions que l’on se posait hier sont-elles les mêmes aujourd’hui ?

- Qu’en est-il ici et là, de la psychiatrie ? De la psychiatrie de secteur ? Des équipes pluridisciplinaires ? Des partenaires ? De leur travail ? De leurs responsabilités ? De leurs formations ?

- Qu’en est-il ici et là de la place de nos concitoyens souffrants de troubles psychiques ? De leur place dans notre société ? De celles de leurs familles ?

- Qu’en est-il ici et là de la spécificité de la psychiatrie par rapport à la médecine ?

C’est de toutes ces questions et de bien d’autres dont nous débattrons les : 30 novembre et 1er décembre 2023, lors des XVIIIème journées de psychiatrie de Dax. »

Récemment une infirmière, après une unique séance de supervision me disait qu’elle ne viendrait pas à la séance du jour. « On n’y parle que du passé, de l’histoire, moi ce qui m’intéresse c’est le présent. C’est ce qu’on fait aujourd’hui, ce que je fais aujourd’hui. » Certes. La centration sur l’actuel pourrait-elle constituer une sorte de trame commune à de nombreux champs disciplinaires voire à la société tout entière ? Evoquer le passé, tenter de comprendre comment il influe nos actes, nos représentations et nos pensés serait définitivement out, ringard, has been. Nous ne serions que les enfants de nos œuvres sans devoir quoi que ce soit à ceux qui nous précédés. Du passé faisons table rase. Un présent éternel serait notre seul horizon, comme si nous étions coincés dans Un jour sans fin.

L’AREPP nous invite à la démarche inverse : regarder d’où nous venons pour comprendre où nous en sommes et vers où nous allons. L’association Serpsy, beaucoup plus « jeune » qu’elle, participe à ces journées dont voici le programme :

dax-programme-2023.pdf (379.24 Ko)

dax-programme-2023.pdf (379.24 Ko) -

"C'est pas Alain Firmier qui est à l'Hamas"

- Par serpsy1

- Le 06/11/2023

- 2 commentaires

C’est pas Alain Firmier qui est à l’Hamas !!!!

Comme l’Education nationale, l’hôpital est passé très vite à un langage particulier : le langage machine, lequel a montré sa grande efficacité pour laminer un service public en moins d’une génération.

Pour « gérer » les soignants en temps de pandémie tout en réduisant encore les moyens, le ministère de la Santé avait lancé une plateforme intitulée « Renfort RH Crise ». Plutôt que de vraies créations de postes, nous avions donc eu droit à une plateforme - ce qui, en langage informatisé, signifie un service dévitalisé, dématérialisé.

« Renfort RH Crise » est censé faire venir des « extras », sur le principe du volontariat, pour compléter des équipes cassées par l’austérité budgétaire. La plateforme doit fonctionner « suivant un principe de matching » : comme sur Tinder, il faut donner son profil pour voir si l’on matche, si l’on correspond à un besoin de « renfort RH » quelque part dans le chaos hospitalier.

Le soin et l’accueil réduits à une appli… (qui en enrichit certains quand même…).

Cette « jargonaphasie » généralisée marche très bien avec tous les langages totalitaires, avec les actuels délires sur le blasphème, avec les différents interdits de représentation et le refus de la caricature.

Les derniers ministres de la Santé ont, depuis vingt ans, décidé de faire de l’hôpital public une entreprise. Un management brutal s’est alors imposé aux soignants comme aux personnels administratifs. Les nouveaux gestionnaires ont donné plus de moyens aux process d’évaluation ainsi qu’aux programmes tests des nouveaux modes de tarification ; avec toujours plus de personnels pour s’occuper de formaliser des référents qualité, et toujours moins de moyens et de personnels pour les soins. Les soignants consacrant de plus en plus de temps à coder leur travail.

De l’infirmier au chef de service, ce sont maintenant tous les personnels soignants de l’hôpital public qui demandent plus de moyens et plus de temps pour assurer leur mission.

Si on décidait d’arrêter tout ça pour revenir à ce qu’on faisait avant : du soin, rien que du soin. C’est une position éthique et politique.

« La langue, comme performance de tout, n’est ni réactionnaire ni progressiste ; elle est tout simplement fasciste ; car le fascisme, ce n’est pas d’empêcher de dire, c’est d’obliger à dire », disait Roland Barthes.

La formule provocatrice de 1977 n’était qu’une étape, dans un cheminement qui a conduit Roland Barthes à reconnaître mélancoliquement la finitude du sujet et les failles du langage, mais aussi le plaisir et la jouissance des textes. Dans ce marasme actuel, restons transgressifs !...

Depuis 20 ans, les réformes successives ont fait tomber la France du meilleur système de santé à la seizième place du classement. Pour Frédéric Pierru, chercheur au CNRS, cela s’explique par le lancement de la tarification à l’acte (T2A) en 2004 et la loi HPST (loi « Bachelot » hôpital, patient, santé, territoire), 2 lois d’inspiration néolibérale : la première expliquant que « l’hôpital doit maximiser ses recettes et minimiser ses dépenses » et la seconde qui impose la gestion budgétaire aux dépens de la logique médicale en donnant le pouvoir à l’administration. Entre 2010 et 2020, c’est l’austérité budgétaire : les vannes d’argent ouvertes pour pallier les conséquences de la crise financière de 2008 se ferment brutalement et cette logique atteint l’hôpital. Austérité oblige, le point d’indice des salaires est gelé et les effectifs n’ont pas augmenté aussi rapidement que l’activité.

Les mesures adoptées par le Ségur de la santé, si elles ont voulu acheter la paix sociale, ont fini de rompre la confiance des hospitaliers.

L’hôpital public est désormais régi par le système des vases communicants : les soignants fuient - dans le privé ou en dépression - à mesure que les malades déferlent.

Tout le monde a aujourd’hui la solution pour, enfin, sauver l’hôpital : augmentation des salaires, réorganisation des services, revalorisation des conditions de travail, renforcement de l’ « attractivité » des métiers, pressions sur la médecine de ville, priée de faire sa part en matière de permanence des soins… De bonnes idées, bien qu’un peu floues et essentiellement « proclamatoires ». Peut-être serait- il temps de changer de méthode, et de tout remettre sur le tapis, en partant de la seule question qui vaille : qu’est-ce qu’un service public aujourd’hui ? Question qui, au passage, ne concerne pas seulement l’hôpital.

Enfin, un nouveau message pour les « terroristes » de l’Ordre Infirmier ! Conditions d’exercice dégradées, mal être au travail, insatisfaction : les infirmiers font part de leur vécu au travail dans une enquête IFOP inédite à l’initiative du collectif Charlotte K et de ses partenaires, l’Association Soins aux professionnels de la Santé (SPS) et Infirmiers.com. Et eux, à part réclamer leurs cotisations, que font les gugusses de l’ONI pour « améliorer » tout ce qui vient d’être décrit ici ? Alain Firmier ne remercie pas les législateurs, la Justice ( ?) et les Directions hospitalières d’être les complices de cet organisme mafieux ! 6 infirmiers sur 10 ne choisiraient plus ce métier si c’était à refaire !...

A l’instar de Don Diego de la Vega qui, pendant près de 20 ans, a essayé de convaincre les Espagnols qu’il revenait d’un bal masqué, Alain Firmier fait sien ce proverbe ibérique : « Beaucoup d’ennemis, beaucoup d’honneur ». Le proverbe est beau car l’Ibère est rude.

Gagnera-t-il lui aussi en honneur notre « ex-ministre » de la Santé ? J’ai nommé François Braun, lorsque celui-ci se lâche dans « Le Quotidien du médecin » (le 19 septembre dernier) : « Le gouvernement ? Ce n’est pas une équipe, plutôt une troupe de théâtre, qui joue ce qui a été écrit par un metteur en scène, mais avec des individualités qui veulent en permanence se mettre en avant ».

Soyons tous résilients ? Réfugions-nous surtout auprès de notre Boris Cyrulnik national qui, lui aussi, dénonce « la commercialisation du soin, tout comme celle de l’éducation ». Il insiste même le bougre : « Il faut lutter contre la commercialisation de la santé, contre la commercialisation du bien-être, contre la commercialisation de la médecine » (RTL, 30.09).

Alain Firmier, Boriscyrulnik compatible, a maintenant envie de citer Françoise Sagan : « C’est une étrange époque quand même que la nôtre, où (celles et) ceux qui apprennent aux enfants à vivre, à découvrir la vie - les professeurs - (et ceux) et celles qui nous aident à y survivre, parfois à la quitter - les infirmières - sont oubliés et maltraités. Plus qu’étrange, d’ailleurs, c’est révoltant ».

Saviez-vous que près de la moitié des Européens souffrent de problèmes de santé mentale ? Sauf, évidemment, à LFI, où tout le monde est lucide et rationnel ; comme à l’ONI, aussi !

Novembre 2023.

L’auteur de ce texte, « fraîchement retraité », qui revenait parfois en service faire des remplacements, a reçu un SMS d’un cadre qui lui indiquait que l’on n’avait plus besoin de lui pour les remplacements qu’il devait faire quelques jours plus tard.

-

Quand l'ordre infirmier rançonne légalement les infirmières

- Par serpsy1

- Le 04/11/2023

- 0 commentaire

Quand l’ordre infirmier rançonne légalement les IDE

Les hôpitaux n’arrivent pas à recruter d’infirmières ; des unités voire des services entiers ferment, faute d’infirmières, que fait l’Ordre infirmier qui est censé les représenter ?

Il mène des enquêtes pour tenter de comprendre les raisons de cette désaffection ? Il prend fait et cause pour elles ? Dénonce des conditions de travail parfois aliénantes, une gouvernance souvent aveugle qui les broie ?

Non.

Extrait d’un courrier envoyé par un collègue :

« Bonjour Dominique,

Je reviens vers toi au sujet de l'Ordre infirmier qui, à ce jour, est monté de plusieurs niveaux pour mettre la pression sur les Infirmiers non-inscrits, notamment [dans notre établissement] où notre Directeur joue les relais de l'Ordre pour, à coups de rappels de menaces (convocation auprès du Procureur, par exemple), contraindre plutôt que convaincre ! »

Le collègue me joint le courrier qu’il a reçu du directeur des Relations Sociales de son établissement :

« Objet : Votre inscription à l’Ordre National Infirmier

Madame, Monsieur,

Votre attestation d’inscription à l’Ordre National Infirmier (ONI) n’a pas été enregistrée dans votre dossier administratif.

-

Soit vous êtes déjà inscrit à l’ONI, il vous suffit de vous connecter sur votre compte pour générer une attestation et l’adresser au Secrétariat de la Direction du Personnel et des Relations Sociales. Le N° d’inscription à l’Ordre Infirmier sera saisi dans votre dossier.

-

Soit vous n’avez pas encore procédé à votre inscription auprès de l’ONI. Vous pouvez effectuer votre inscription, par internet, sur le site de l’Ordre National Infirmier. Vous transmettrez votre attestation d’inscription au Secrétariat de la Direction du Personnel et des Relations Sociales dès réception.

Pour tout questionnement ou difficultés d’inscription à l’ONI, vous pouvez contacter l’Ordre Infirmier de XXXXX par mail à l’adresse suivante : XXXXX@XXXXXX.

Pour votre information, l’Ordre Infirmier a fait la démarche de signaler auprès du Procureur de la République la situation des professionnels exerçant au Centre Hospitalier de XXXXXX et non-inscrits à l’Ordre infirmier. Un délai a été octroyé par Mr le Procureur de la République pour permettre aux agents d’effectuer leurs démarches d’inscription auprès de l’ONI.

Passé ce délai (début année 2024), le Procureur convoquera les agents n’ayant pas effectué leurs démarches. Des poursuites pourront être engagées. »

Au secours ! Des poursuites vont être organisées par les Procureurs de la République contre les centaines de milliers d’infirmières qui ne sont pas inscrites à l’Ordre. Convoquer cent cinquante mille infirmières, ça va prendre du temps, avec leur rythme infernal, alors qu’elles ne suffisent pas à faire leur simple travail de présence et de soins auprès des patients. Les Procureurs de la République et leurs agents n’ont que ça à faire ? Avec les Jeux Olympiques de Paris, le terrorisme, la lutte contre la criminalité. Il est vrai que traquer l’infirmière c’est moins dangereux mais aussi … moins médiatique. Et pourtant des cohortes de blouses blanches se rendant à la convocation du Procureur ça ferait de belles images pour le 20 heures, coco !

Au début, je n’y croyais pas, je dois le reconnaître. C’est tellement gros.

Et puis renseignements pris, c’est encore pire que ça.

Un autre collègue, éducateur spécialisé, m’a écrit : « L'ONI use de drôles de moyen de pression. Étant peu informé sur le sujet, j'ai pris quelques renseignements auprès de mes collègues. Ce qu'il en ressort est qu'ils sont harcelés par des mails ou lettre de société de créance leur sommant de payer. Bien sûr en y ajoutant des frais ou amendes. Il s'agit d'infirmiers qui avait déjà été inscrit, quelques fois automatiquement, par l'Ifsi à la fin de leurs études et qui n'avaient pas payé leur cotisation par la suite.

Un infirmier de l'hôpital a eu un prélèvement sur son salaire de 500€, adhésion non payée plus amende.

En revanche, personne n'a eu de pression de la direction de l'hôpital, ni courrier, ni même remarque de la hiérarchie. »

Les infirmières n’ont rien demandé. Près de 17 ans après sa création, l’Ordre ne les a toujours pas convaincues.

Bien malin qui peut trouver les taux de participation infirmières aux élections de l’ordre sur le site de l’Ordre infirmier. Et pourtant s’agissant d’un organe qui se veut démocratique, la moindre des choses serait de le préciser. Comme si nous ignorions le taux de participation aux élections municipales, législatives ou présidentielles. Ce taux qui n’est pas la priorité des élus permet à chacun de faire des comparaisons, des analyses, de mesurer une évolution du corps électoral. A l’Ordre infirmier, c’est secret. L’ordre, en revanche, communique sur le taux de participation aux élections régionales et nationales : 80 % voire plus de votants, mais qui vote ? Les élus départementaux. Il ne manquerait plus que les élus s’abstiennent. On se demande même pourquoi ça ne fait pas 100 %.

J’ai cherché donc.

Voici ce que j’ai trouvé :

2008 : 13,83 % de participation. On nous expliquait alors que ce taux était bas parce qu’il n’y avait pas suffisamment d’inscrits. Mais un pourcentage c’est un pourcentage, il n’y a pas de raisons de penser que l’accroissement du nombre d’inscrits augmenterait le pourcentage de votants.

En 2008, ont voté :

-

8,6 % de libérales,

-

5,8 % d’infirmières exerçant dans le secteur privé,

-

6,2 % d’infirmières issues du secteur Public (de loin les plus nombreuses).

En 2014, 21,09 %. Youpi, ça augmente mais ça fait à peine une infirmière sur cinq.

-

Soit, 25,15 % de Libérales,

-

18,79 % issues du secteur privé,

-

18,09 % du secteur public.

Les différents postes n’étant pas pourvus, un nouveau vote est organisé, on tombe à 19,47 %, avec 17 % de libérales, 15 % issues du privé et du public.

En 2017, les chiffres cessent d’être disponibles, j’ai trouvé 10,4 % de votantes sur des sites infirmiers, mais les votes, par collèges, ne sont pas détaillés.

En 2020, j’ai trouvé le chiffre de 4,99 % dans un texte du FNI, je ne peux affirmer s’il s’agit du chiffre total ou de celui des Libérales.

En 2023, le chiffre ne serait pas encore disponible.

J’ai utilisé une intelligence artificielle pour en savoir davantage, celle-ci m’a répondu : « Je suis désolé, mais je n’ai pas pu trouver les informations spécifiques sur le taux de participation des infirmières aux élections à l’Ordre infirmier en 2020 et 2023 par collèges. Cependant, je peux vous dire que les élections à l’Ordre des infirmiers ont lieu tous les trois ans1 Chaque infirmier(ère), inscrit(e) au tableau de l’ordre est appelé(e) à voter1. Pour plus d’informations, je vous recommande de consulter le site officiel de l’Ordre National des Infirmiers 2 3. »

Plutôt que de persécuter les infirmières, l’Ordre Infirmier ne ferait-il pas mieux de commencer par remplir ses obligations de transparence ?

Quelle est la légitimité de cet ordre ? Peut-il réellement soutenir qu’il représente les infirmières alors qu’il cache les taux de participation aux élections ? Si les chiffres rapportés sont justes, quand on est élu avec quelques 5 % des voix, ne ferait-on pas mieux de faire preuve d’humilité ?

Au fait, dans la Fonction publique Hospitalière, quel est le taux de participation aux élections professionnelles ? 43,7 % Autrement dit les mêmes infirmières qui ne votent pas pour l’ordre votent pour les élections professionnelles. Etonnant, non ?

Dominique Friard

-

Loup y es-tu ?

- Par serpsy1

- Le 14/10/2023

- 0 commentaire

"Loup y es-tu ?"

Vendredi 20 octobre à 20 heures, à l'initiative de l'UNAFAM et du Collectif local d'Organisation des SISM (Semaine d'Information en Santé Mentale), à l'Utopia d'Avignon, une séance exceptionnelle, en présence de Clara Bouffartigue, la réalisatrice de "Loup y es-tu ?"

LOUP Y ES-TU ?, un film documentaire de Clara Bouffartigue, Bande-annonce - Bing video

La rencontre/débat qui suivra la projection sera animée par Simone Molina, psychanalyste et présidente du Point de Capiton.

De nombreuses associations soutiennent cette soirée : MDPH 84, Conseil Local de Santé Mentale, Isatis, Preuve et Serpsy.

Nous vous y attendons.

-

La contention n'est pas un soin

- Par serpsy1

- Le 04/10/2023

- 0 commentaire

La contention n'est pas un soin

Sur le blog de la revue Pratiques, une belle rencontre entre Olivia, Fred et Matthieu, fondateurs d'Humapsy, Jean Vignes et Matthieu Bellahsen autour de son livre "Abolir la contention", publié le 31 août 2023, aux Editions libertaria. Une analyse politique de la culture de la contention. Il y apparaît que l'Etat fait semblant de vouloir réglementer les pratiques coercitives par la loi mais les encourage de fait. Il y apparaît également que parfois, en psychiatrie, le soin ce sont les usagers qui en parlent le mieux. Hommage rendu aux pratiques d'accueil de Chinon et de Laragne, deux établissements qui ont en commun outre le refus de la contention et de l'isolement d'être de petits établissements, bien implantés dans leur terroir à des années lumières des GHT créés par la loi HPST.

-

Rencontres autour de François Tosquelles

- Par serpsy1

- Le 24/09/2023

- 0 commentaire

Rencontres autour de François Tosquelles « L’humanisme en psychiatrie : l’héritage de François Tosquelles »

François TOSQUELLES, psychiatre et psychanalyste né en 1912 en Catalogne, naturalisé Français en 1947, est décédé en 1994 à Granges-sur-Lot (47) où il a vécu une vingtaine d’années. Il était l’un des principaux fondateurs de la psychothérapie institutionnelle. Les personnes en souffrance, les services de soins en psychiatrie, autant que le travail des soignants, tous ont pu bénéficier de son pragmatisme et de ses analyses dans ce domaine si complexe de la médecine de l’âme . Nous lui devons « une révolution psychiatrique ». Nous nous devons certainement de partager son travail à l’heure où l’on parle de la refondation du système de santé, tandis que la psychiatrie est en grande souffrance alors qu’elle accueille de plus en plus de personnes vulnérables . Ces journées proposent une approche décomplexée de la psychiatrie à destination du grand public (expositions, concert, ciné-débat, théâtre) et donnent la parole aux personnes concernées en écoutant leur savoir expérientiel et leurs propositions innovantes pour l’avenir de la psychiatrie lors d‘une journée de rencontre qui leur est consacrée.

Programme des 3 journées :

programmes-journees-ft-du-11-au-13-nov.pdf (667.52 Ko)

programmes-journees-ft-du-11-au-13-nov.pdf (667.52 Ko)Du 11 au 13 novembre 2023

Au Temple Sur Lot et à Granges Sur Lot

-

Plus on est de fous ...

- Par serpsy1

- Le 06/09/2023

- 0 commentaire

Chronique du XXIème siècle (suite)

Plus on est de fous ...

Le 21 septembre 2001, l’explosion de l’usine chimique AZF de Toulouse détruisait le CHS Gérard Marchant situé dans sa proximité immédiate, propulsant les « psy » au premier rang des sauveteurs. Ce jour-là, les ISP (Infirmiers de Secteur Psychiatrique) étaient des infirmiers comme les autres …

Ces chroniques du XXIème siècle, dont j’ai présenté la première récemment (« Tutoyer les étoiles »), n’étaient pas destinées à remplir une fonction d’éditorial au sein de la revue Santé Mentale où elles ont été initialement publiées. L’idée qui m’animait était de commenter l’actualité au fil des mois, avec un regard de soignant. Avec la légitimité d’un soignant de psychiatrie, d’un infirmier. Un regard disciplinaire.

Le soin en psychiatrie pouvait-il contribuer à éclairer l’époque ? Les sciences infirmières (ou sciences du soin) étaient bien loin d’avoir acquis un statut et encore moins une légitimité universitaire ou médiatique. Ma première satisfaction a été de montrer, mois après mois, que c’était possible. Difficile mais possible.

L’actualité ne m’aida pas. Il est vrai que ce n’est pas son rôle. La première chronique fut donc dédiée à Josiane Bonnet. L’évocation de sa mémoire me permit de lui rendre hommage, de montrer, presque dix ans après la suppression du diplôme d’ISP (en mars 1992) qu’il était possible à une soignante issue des soins somatiques et à un de ces ISP déclassés de penser ensemble le soin dans des termes exigeants qui amenait chacun à tenter de tutoyer les étoiles. Avec la suppression du diplôme d’ISP, a été promue une sorte de pensée du soin au rabais, plus technicienne et protocolaire que philosophique, théorique ou clinique. Avec bien sûr des exceptions, rarement mises en avant. Josiane fut une clinicienne exigeante, que ce soit en tant que soignante, enseignante ou traductrice. Je n’y reviendrai pas. La première chronique n’en fut pas moins suscitée par sa mort.

Pour la deuxième, ce fut bien pire encore. Le 11 septembre 2001, quatre attentats-suicides furent perpétrés le même jour aux Etats-Unis et provoquèrent la mort de 2977 personnes à Manhattan à New-York, à Arlington en Virginie et à Shanksville en Pennsylvanie. Je ne reviendrai pas plus sur cet évènement qui marqua durablement le début du XXIème siècle. Ses effets sont encore perceptibles plus de 20 ans après. C’est dans ce contexte que dix jours plus tard, le 21 septembre 2001, l’usine AZF de Toulouse explosait. Dans l’usine de production d’engrais azotés située en zone urbanisée, un stock de 300 à 400 tonnes de nitrate d’ammonium explose à 10 h 17, entraînant la mort de trente et une personnes et faisant deux mille cinq cents blessés et de lourds dégâts matériels. On pense immédiatement à un attentat terroriste.

L’explosion a creusé un cratère de forme ovale de 70 mètres de long et 40 m de largeur, et de 5 à 6 m de profondeur. La détonation est entendue à plus de 80 km de Toulouse. Un séisme de magnitude 3,4 est enregistré. Dans la partie sud-ouest de la ville, les dégâts sont considérables. Le site de l’usine AZF lui-même est dévasté. Les zones commerciales de Darty et Brossette sont totalement détruites. Cent cinquante bus de la SEMVAT (la société de transport public toulousain de l’époque) sont également détruits dans leur entrepôt situé en face de l’usine. De très nombreux logements, plusieurs entreprises et quelques équipements (piscines, gymnase, salles de concert, lycée Déodat-de-Séverac) sont touchés. Les dégâts (murs lézardés, portes et fenêtres enfoncées, toitures et panneaux soufflés ou envolés, vitres brisées, etc.) sont visibles jusqu’au centre-ville. Parmi les établissements publics touchés, on peut citer le Grand Palais des Sports, l’Ecole nationale supérieure des ingénieurs en arts chimiques et technologiques, le Bikini (salle de spectacles), le lycée Gallieni et le Centre hospitalier Gérard Marchant.

Lorsqu’une heure après l’explosion, j’arrive à Toulouse pour animer un groupe de travail sur l’écriture infirmière au Centre Hospitalier Gérard Marchant, j’ai l’impression de traverser un paysage de fin du monde : rues désertes, bâtiments effondrés, voitures abandonnées sur la chaussée, portes ouvertes. A l’hôpital même, il n’est évidemment pas question d’écriture et de recherche. Tous sont en mode survie. Les bâtiments sont dangereux et menacent de s’effondrer. Les patients ont tous été évacués des unités. Les 367 patients hospitalisés sont rassemblés sur un pré. Je me joins aux soignants qui les encadrent, rassurent, occupent, soignent jusqu’à leur départ pour des hôpitaux susceptibles de les accueillir. Comme tout un chacun, j’en suis évidemment marqué.

Une semaine plus tard, j’écris cette chronique qui prend la forme d’une lettre à Jean-Luc Roelandt et Éric Piel. Éric et Jean-Luc, tous deux psychiatres, ont publié, en juillet 2001, un rapport de mission ministériel intitulé « De la psychiatrie vers la Santé Mentale ». Dans ce rapport de 86 pages qui dresse un état des lieux de la santé mentale en France, ils relèvent que la politique de sectorisation n’a pas été menée à son terme, que l’obligation de soins est devenue obsolète, que logique de soins et logique pénale s’opposent. Le rapport dresse aussi un bilan et des propositions sur les professionnels de santé mentale, psychiatres et infirmiers en évoquant (déjà !) le malaise ressenti par les professionnels de la psychiatrie. Les formations sont inadaptées aux évolutions sociales et aux pratiques, la pratique de recherche n’est pas coordonnée et est inféodée aux laboratoires, les praticiens hospitaliers ont des statuts trop diversifiés, la répartition professionnelle est inadaptée aux besoins de la population (déplacer les soignants des lieux d’hospitalisation vers la cité). Ce rapport très controversé propose de réfléchir sur les droits de l’homme qui sont inaliénables, y compris pour les personnes atteintes de troubles psychiques. Justice et psychiatrie, enfermement et soins ne doivent pas être confondus. La politique de secteur doit être poursuivie et entraîner la fermeture des lieux d’exclusion médicaux et sociaux. C’est à la société et aux services de s’adapter aux usagers et non le contraire. La lutte contre la stigmatisation dont sont victimes les personnes souffrant de troubles psychiques doit être une priorité. Les deux auteurs proposent un certain nombre de changements : favoriser la parole et le pouvoir des usagers, développer des structures dans la cité, créer un « réseau territorial de santé mentale », définir un plan décennal de fermeture des hôpitaux psychiatriques et mettre en place un plan national de redéfinition des moyens.

Mon choix de leur écrire à propos de l’explosion d’AZF et de la destruction de Gérard Marchant est une manifestation d’un humour très noir.

Toulouse, le 27 septembre 2001

Cher Éric, Cher Jean-Luc,[1]

Vous l’avez rêvé, AZF l’a fait…[2]

Le Centre Hospitalier Gérard Marchant est ainsi le premier établissement psychiatrique fermé. Nous aurions pu penser que cette nouvelle politique susciterait des réactions, que les pétitions de riverains affolés par le retour des fous dans la cité se multiplieraient, que les médias libérateurs se feraient les propagandistes de la Grande Peur.

Rien. Au début.

Le CH Gérard Marchant a été détruit, ses patients ont été répartis dans les établissements de la région toulousaine sans que cela ne suscite la moindre inquiétude, le moindre problème. Ils y ont même été très bien accueillis.

On peut, certes, discuter de la manière. Vous n’avez à aucun moment recommandé la destruction des H.P. au nitrate d’ammonium, surtout avec les patients et les soignants à l’intérieur. On aurait pu craindre que des esprits chagrins s’emparent de l’affaire et dénoncent cette atteinte aux droits de l’homme. Mais après tout, c’est bien parce que l’hôpital était dans le quartier de la ville où était implanté l’usine chimique qu’il a été détruit. C’est cela le secteur. C’est cela la réinsertion.

Quand il y a urgence, on se serre les coudes. C’est après que cela se gâte.

Sur place, à Marchant, le vendredi, les soignants se disaient que la destruction d’un H.P. avec ses patients à l’intérieur était un non-événement. Rivés à leur radio pour tenter de comprendre ce qui se passait, ils avaient la sensation d’être oubliés, exclus du monde.[3] La colère grondait. Réactions psychotraumatiques évidemment. Chacun voit le malheur de sa porte et pense être seul face à l’événement. Terrible époque que la nôtre où l’on considère que pour être crédible, vécue, une catastrophe doit passer à la télévision ! Comme si sans ce sceau, on n’était pas sûr d’avoir vécu ce que l’on a vécu.

Il y a tout de même des mots qui font mal, rétrospectivement. C’est une chose d’être hospitalisé et de travailler dans un établissement situé près d’une usine qui fabrique des produits dangereux, c’en est une autre d’apprendre que l’hôpital est situé dans une zone classée « Seveso ». Le choc des mots. C’est le moment où l’on se vit comme quantité négligeable, comme de la chair à explosifs. C’est le moment où l’on repense à ce qu’écrivait Foucault à propos des léproseries. Comme si les représentations des fous et de la folie n’avaient pas changé au cours des siècles. Comme si la folie et ceux qui l’accompagnent renvoyaient toujours à la souillure, comme s’il fallait encore et toujours s’en protéger. Comme s’il fallait parler d’hôpital Seveso, de soignants Seveso, de patients Seveso.

Et pourtant.

Il faudrait raconter la première détonation, la boule de feu, l’univers qui déflagre, les murs qui se disjoignent, la peur, la mort qui irrupte dans un jour jusque-là tranquille. Il faudrait parler de l’effroi. L’effroi, oui, sans adjectif, sans rien pour l’accommoder, pour l’apprivoiser. L’effroi qui traverse la conscience et les tripes de chacun. Ce temps du blanc, du vide qui sidère.

Je ne le ferai pas. J’ai entendu tant de récits. J’ai trop accompagné ces paroles fragiles qui essaient de décrire l’indescriptible pour en faire ce qui ne serait qu’une parodie.

Il faudrait raconter le souci immédiat des patients.

Laurence, Bertrand et Dominique travaillaient au SAU. A peine le temps d’aller voir les patients isolés que les premiers blessés, des collègues en formation arrivaient. Panique. Et puis rapidement, les premiers ouvriers de l’usine AZF. Laurence et Bertrand sont ISP, Dominique est une IDE polyvalente comme on dit aujourd’hui. Ce sont elles, et elles seules, d’abord, qui ont porté les premiers secours à ceux qui arrivaient sur des portes, brancards improvisés, ou dans des voitures dans lesquels on avait déposé les blessés. Du sang, partout du sang. Le verre comme incrusté dans la chair. Le verre qui lacère les vêtements. Le verre qui empêche d’apprécier la gravité des blessures.

Trier très vite. Evaluer qui est en état de choc psychotraumatique, qui est blessé sérieusement. Préparer le travail des pompiers qui ne vont pas tarder. Poser des perfusions pour ménager des apports veineux. Elles n’étaient que des infirmières psy, interdites d’hôpital général. Elles n’avaient pas le droit de porter ces premiers secours. Elles ne savaient pas si ces premiers gestes qu’elles croyaient ne pas maîtriser étaient les bons. N’empêche que ce sont ces parias des soins qui furent la première assistance aux blessés. N’empêche qu’elles sauvèrent là de nombreuses vies. Très vite, des infirmiers et des médecins arrivèrent de tout l’hôpital pour les seconder. C’est de cet hôpital improvisé que partirent les blessés vers les services de chirurgie : « Chez ces 800 blessés pris en charge dans l’extrême urgence, il n’y a eu aucun décès » rapportait un médecin du CHU de Purpan.

Laurence, Bertrand et Dominique ne s’épancheront pas devant une caméra ou un micro. Elles n’ont fait que leur devoir. Un devoir difficile qui perturbe leur nuit. Ce n’est plus du burn-out, c’est du traumatisme psychique.

Laurence, Bertrand et Dominique et leurs collègues ont montré qu’un hôpital psychiatrique c’était d’abord un hôpital. Mais ça, personne n’en veut rien savoir. Ce jour-là, une ISP, c’était une infirmière comme les autres.

Hôpital Seveso, soignants Seveso, patients Seveso même combat.

Depuis le vendredi noir, les soignants de tous les secteurs vont rencontrer chacun des patients répartis en catastrophe sur une trentaine de cliniques et d’hôpitaux différents dans un rayon de 110 km. Certains se sont mis à disposition sur place. Ils se rendent également dans le service de psychiatrie et de gériatrie du CHU toulousain. Ils s’y relaient quotidiennement auprès de leurs collègues. Témoignage de Marie : « Nous prenons donc le temps chaque jour de papoter d'abord de choses insignifiantes, de la pluie du beau temps. Puis viennent les questions sur Marchant et tout ce qu'on y a laissé, puis tous ceux qu'on aimait bien ... silences ... On règle les histoires de sous ou de cigarettes, de planning ou de salaire .... silences ... Alors on peut en venir aux choses sérieuses : soi. Comment ça va dans la tête et dans le cœur ? Qu'ils soient soignés ou soignants c'est à peu près chaque jour le même scénario. Ils se sentent tous tristes et douloureux, désemparés et isolés pour la plupart, déchirés et explosés pour certains, littéralement paumés pour ceux qui ont aussi perdu leur appartement. Mais les uns comme les autres s'organisent et se mobilisent. Tous proposent des idées. Chacun fait son chemin.

Ce mercredi après-midi donc, Jean-Louis est en service avec Katia. Jean-Louis est un vieux machin comme moi, de cette race d'ISP en voie d'extinction. Katia, elle, est IDE. C'est du moins ainsi que l'infirmière générale du CHU les a distingués. Pour autant, tous les deux, au milieu des collègues de là-bas, ils font une chouette paire. Ils s'entendent bien, se complètent, ils sont appréciés et intégrés par l'ensemble de l'équipe.

Cet après-midi, pourtant, Jean-Louis a été remercié par l'infirmière générale car il était ISP. Elle voulait nous faire croire que la loi nous empêche d'exercer dans son service de gériatrie. A peine si nous aurions été tolérés dans son service de psychiatrie. »[4]

Hôpital Seveso, soignants Seveso, patients Seveso. Pas de ça chez nous ! Dehors les ISP ! Les soignants se sont pour une fois rebiffés. Direction, chefs de service et infirmiers du CH Marchant ont été solidaires. Les chefs de service et les équipes concernées du CHU même se sont jointes aux protestations. La peur de la folie a dû reculer, plier et rompre.

L’hôpital Gérard Marchant n’existe plus mais les pratiques d’exclusion ont la peau dure. Au CHU, ce n’étaient pas les soignants de terrain qui en étaient les acteurs de ce rejet mais l’administration éclairée, une de ces infirmières générales dont le seul talent est d’être péremptoire. Ce n’est pas en fabriquant des protocoles qui enferment la réalité dans des moules que l’on favorise l’adaptation aux événements.

Cher Éric, cher Jean-Luc, tout cela ne me rend pas très optimiste. Il ne suffit pas de fermer les hôpitaux psychiatriques pour changer les pratiques. Aussi longtemps que l’on fabriquera des patients Seveso et des soignants Seveso la peur archaïque prospérera et interdira tout progrès.

Vous me trouverez peut-être cynique. Je pense l’être moins que ceux qui ont construit, maintenu, développé, encouragé une poudrière à proximité d’un hôpital.

Cordialement,

Dominique Friard, ISP

[1] Lettre adressée à Éric Piel et Jean-Luc Rœlandt auteurs du rapport “ De la psychiatrie vers la Santé mentale ”, juillet 2001.

[2] Le vendredi 21 septembre 2001, l’explosion de l’usine chimique AZF (appartenant au groupe TotalFina Elf) et située à proximité du CHS Marchant à Toulouse a provoqué des dégâts considérables et nécessité l’évacuation de l’hôpital.

[3] Bernard Kouchner, alors ministre de la Santé, et pourtant médecin, est venu le jour même, dans les locaux d’AZF mais ne s’est pas déplacé au Centre Hospitalier Gérard Marchant, pourtant situé en face. Les soignants se sont sentis trahis, moins considérés encore que les populations somaliennes auxquelles le même ministre avait apporté du riz sous l’œil gourmand des caméras. Il est vrai qu’à Marchant il n’y avait pas de journalistes. Les soignants ne le lui ont jamais pardonné.

[4] Rajablat (M), Message sur le forum Serpsy, qui rend compte au jour le jour de la situation de la psychiatrie en Haute Garonne. Un grand merci également à Patrick Guiraudon, qui continue jour après jour à envoyer des messages de la CUMP malgré des journées et des nuits harassantes.

-

Les infirmières spécialistes cliniques : une filière privée de statut

- Par serpsy1

- Le 18/08/2023

- 0 commentaire

Les infirmières spécialistes cliniques :

une filière privée de statutLe terme d’infirmière clinicienne apparaît aux États-Unis en 1943. Il décrit une pratique infirmière spécialisée. Hildegarde E. Peplau crée le premier programme orienté sur la santé mentale et la psychiatrie en 1954 à l’Université Rutgers, dans l’État du New Jersey[1]. Christophe Debout, précise que l’appui du gouvernement fédéral fut essentiel au développement de ces programmes : « Les universités reçurent des subventions afin de de favoriser la formation infirmière post-diplôme et des bourses d’études furent accordées aux étudiants. En 1997, on comptait ainsi 306 programmes de mastère. Cependant aucun programme de formation unique ne fut promulgué, laissant toute liberté aux universités. »[2]

L’American Nurse Association (ANA) définit l’infirmière spécialiste clinique comme une « experte clinique qui dispense des soins directs aux patients (examen clinique, intervention de promotion de la santé, actions de prévention, prise en charge de problèmes de santé chroniques d’un domaine de pratique infirmier spécialisé). L’ISC assure la promotion de la qualité des soins infirmiers grâce à des actions d’éducation, de consultation, de recherche et en s’inscrivant en agent de changement au sein du système de santé »[3].

La parenté avec les infirmières cliniciennes de pratique avancée apparaît ici évidente.

L’émergence de la filière clinique en France date du début des années 1980. Rosette Poletti, de retour des États-Unis, comprend tout l’intérêt de cette nouvelle fonction et en informe ses collègues françaises. Elle est à l’initiative des premières formations à l’École d’enseignement supérieur infirmier de la Croix Rouge suisse (ESEI Lausanne). Elle met ensuite en place, en Suisse francophone, une filière globale qui s’articule autour de trois niveaux :

-

niveau 1 : infirmière clinicienne (certificat) ;

-

niveau 2 : infirmière spécialiste clinique (diplôme équivalant à celui de cadre) ;

-

niveau 3 : infirmière consultante (Master délivré par l’Université Webster, à Genève).

Une reconnaissance statutaire est rapidement accordée aux professionnelles issues de cette filière par les autorités suisses. On mesure encore une fois l’écart avec la France même si sur ce coup-là, les politiques n’en portent pas seuls, la responsabilité.